Parle bien ou tais-toi : comment causer d’art sur Insta ? 1/2

UN TEXTE DE CAMILLE BARDIN, SAMY LAGRANGE ET MATHILDE LEÏCHLÉ

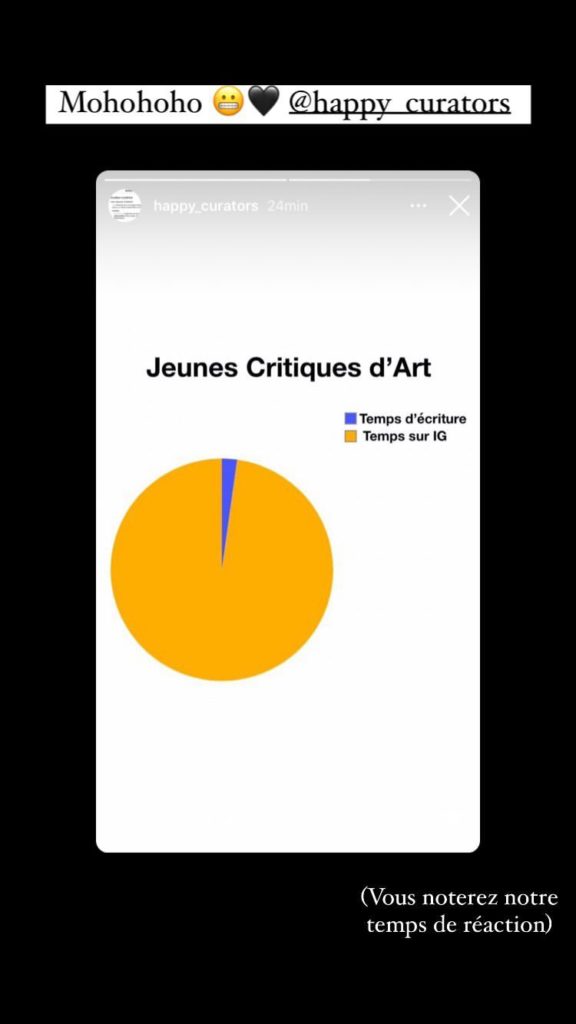

Mai 2022, les membres de Jeunes Critiques d’Art se retrouvent au Sample pour la réunion mensuelle du collectif. On évoque la possibilité d’investir de nouvelles plateformes. Enthousiastes, et fort-es de nos 10k sur Instagram, on commence à fantasmer un compte sur TikTok et des lives sur Twitch. On se dit que c’est une bonne manière de montrer les coulisses du collectif, les moments qu’on partage, nos discussions souterraines et officieuses, tout le travail qui construit la critique sans être de l’ordre de l’écriture. Mais surtout de toucher un nouveau public, plus large que celui des professionnel-les du monde l’art. On parle fort et on est d’accord sans l’être vraiment. Est-ce qu’on ne commence pas à plus communiquer sur ce qu’on fait qu’à faire ce qu’on a à faire ? Est-ce qu’on est encore tout à fait à notre place ? On se rappelle d’un mème de @happy_curators l’année dernière : un diagramme séparant le temps dévolu aux deux activités visibles de notre collectif, 1% de temps d’écriture et 99% de temps sur Instagram. Bien vu.

Pourtant, au sein d’un monde de la culture compétitif et précaire, la visibilité est un enjeu de premier ordre. En dehors des dynamiques concurrentielles, un idéal éthique se dessine également : il s’agit de rendre visible son travail, sans jamais invisibiliser celui des autres. D’exister toustes ensemble alors qu’on est bien souvent seul-e tou-te.

La même question se pose à titre personnel. Camille Bardin est critique d’art et commissaire indépendante, Samy Lagrange et Mathilde Leïchlé sont doctorant-es contractuel-les et critiques d’art indépendant-es. Toustes trois nous recherchons, produisons des savoirs et les diffusons, tout à la fois, comme à peu près tout le monde dans le milieu de l’art et de la culture. Nous avons, pour ce faire, différents moyens : les expositions, textes de portfolio et de catalogues, podcasts, articles de presse et universitaires, visites guidées, communications, colloques et journées d’étude, séminaires, carnets de recherche… et les réseaux sociaux. C’est notre usage de ces derniers que nous souhaitons interroger ici.

Comment faire acte de vulgarisation et de transmission en utilisant les réseaux sociaux ? Est-ce que ce travail empiète sur nos créations et nos productions ? Parlons-nous correctement de ce que l’on fait ? Pouvons-nous parler de ce que l’on ne fait pas ou de ce que l’on fait mal ? Rendons-nous suffisamment justice au travail des autres ? Comment ne pas invisibiliser la précarité et les frustrations de chacun-e dans cet écosystème ?

Motivé-es par les échos de certaines frustrations grandissantes tout autant que par l’émergence enthousiasmante de nouvelles formes de diffusion, nous proposons une somme de réflexions, un panorama contemporain mais nécessairement lacunaire du sujet, une pierre à un édifice qui n’en finit pas de se construire1. En bref, nous avons voulu comprendre les enjeux actuels de la diffusion des savoirs sur les réseaux sociaux en rencontrant certain-es de ses acteurices, mais aussi réfléchir à notre propre positionnement et à la meilleure façon d’améliorer nos pratiques.

Ce texte nous a pris du temps et nous avons voulu lui donner l’ampleur qui nous semblait la plus adéquate. C’est pourquoi nous vous proposons une exploration en deux temps. Attachez vos ceintures !

Nous remercions Hadrien Viraben, Hugo Spini, Camille Philippon, Quentin Petit Dit Duhal, Christopher Michaut, Thomas Lévy-Lasne, Eva Kirilof, Camille Jouneaux, Ludivine Gaillard, Sarah Favre, Margaux Brugvin, Eva Belgherbi pour leur temps, leur générosité et leur confiance. Cet article n’aurait pas pu voir le jour sans leurs précieux partages et apports. Les entretiens ont été menés entre le mois de mai et le mois d’octobre 2022.

@happy_curators, mai 2021

INFILTRER LES RÉSEAUX

YouTube : un révélateur ?

YouTube a été l’un des premiers eldorados de la vulgarisation sur Internet. Dès 2014, des linguistes, des mathématicien-nes, des passionné-es de philosophie ou des spécialistes de chimie et d’histoire créent leur chaîne de vulgarisation sur la plateforme. De son côté, le monde de l’art peine encore à trouver ses représentant-es. Art Comptant Pour Rien, la première et rare vulgarisatrice francophone en art contemporain, a lancé sa chaîne en 2016. Une de ses vidéos les plus visionnées a plus de trois ans et traite du sujet de l’homosexualité dans l’art (88k). Aujourd’hui, la chaîne compte près de 75k abonné-es ce qui, si la performance est plus qu’honorable, reste loin derrière ses confrères et consoeurs qui multiplient des centaines de milliers d’abonné-es : Charlie Danger en histoire et archéologie en compte 929k et Romain Monté de la chaîne Linguisticae 385k.

Musées et réseaux sociaux

À première vue, il semble que ce soit avant tout le rôle des institutions muséales de se saisir du digital et des réseaux pour essayer de toucher un plus large public, répondant ainsi à leur mission de diffusion de la culture. Il n’est nullement question ici de convoquer le « point Swiffer2», marronnier journalistique qui consiste à insister sur l’indispensable « dépoussiérage » que les musées doivent opérer notamment par un passage au numérique, invisibilisant ainsi les dispositifs déployés depuis plus de 30 ans dans le secteur. Toutefois, force est de constater que les institutions ont longuement peiné à impulser des initiatives claires en matière de création de contenus numériques : les initiatives de valorisation des collections ou d’archivage des événements scientifiques sont maintenant courantes mais pas systématiques3; les contenus créés spécifiquement pour les réseaux sociaux ont mis un certain temps à se développer et à se généraliser au sein des institutions culturelles.

Sarah Favre, ex-blogueuse culturelle, autrice en 2019 d’un mémoire sur les partenariats entre musées, blogueurs et vidéastes, et qui a été chargée de la communication de plusieurs institutions culturelles, souligne justement l’impasse dans laquelle de nombreuses institutions se trouvent. Entre diffusion des savoirs et communication liée à l’événementiel, elle explique que les musées rencontrent souvent des difficultés à trouver un point d’équilibre qui permettrait de toucher le plus grand nombre en prenant en compte les attentes spécifiques de chaque public : « Les musées ont du mal à concilier le développement d’une image « cool » et « détendue » qui pourrait convaincre un plus large public sans que cela ne frustre non plus les chercheur-ses et certain-es amateurices d’art qui sont plus frileux-ses face à des contenus qu’iels considèrent légers. »

Selon Sarah Favre, ces initiatives révèlent les tensions propres aux stratégies institutionnelles : s’agit-il de conquérir ou de fidéliser les publics en cherchant l’engagement ? S’agit-il d’élaborer une communication pensée sur le long terme ou d’imaginer des propositions occasionnelles ? Elle explique que les services de communication digitale sont souvent soumis à des fantasmes qui émanent parfois directement des équipes internes au musée : « On demande souvent aux community managers de tout résoudre et d’être ambitieux-ses dans leurs propositions sans nécessairement leur donner les moyens de ces ambitions. Cela se traduit à la fois par d’importants sous-effectifs, une précarité des agent-es mais aussi une vision faussée du métier. On peut également ajouter à cela le fait que les community managers sont souvent jeunes, iels ont donc parfois du mal à faire entendre leurs voix. »

Instagram : un espace de politisation du milieu de l’art ?

Au-delà du cas spécifique des musées, les professionnel-les de l’art se lancent majoritairement sur Instagram, qui devient rapidement le réseau social de prédilection du milieu. Ce dernier est autant employé comme un portfolio, comme une page LinkedIn et comme un espace de création et de diffusion de leur storytelling.

Parallèlement à cette utilisation croissante d’Instagram par les acteurices du monde de l’art, la plateforme s’avère être un espace propice à la diffusion de contenus militants. On l’observe dès la première vague #MeToo. Les blogs féministes perdant peu à peu leur audience avec le désengagement croissant des utilisateur-ices pour ces plateformes, les militantes se lancent les unes après les autres sur le réseau. On voit apparaître des comptes comme @clitrevolution, @jouissanceclub ou encore @pourquoidevenirfeministe qui ont tous émergé aux alentours de 2017. Ces dynamiques ont essaimé dans le monde de l’art. Alors que le secteur de la culture rechigne à faire son diagnostic, une multitude de comptes se mettent, dès 2019, à dénoncer les violences sexuelles et sexistes qui sont toujours perpétrées dans le milieu. On peut notamment citer @myartnotmyass, @les.mots.de.trop ou encore @balancetonecoledart_marseille.

Les problématiques sexistes ne sont pas les seules à trouver leur audience sur Instagram. En octobre 2018, la naissance du mouvement des Gilets Jaunes motive avec elle la création de collectifs néo-syndicalistes venus de l’art et de la culture. C’est l’apparition d’Art en grève, du média Documentations.art ou encore du groupe La Buse qui permettent une libération de la parole sur les conditions de travail et la grande précarité des travailleureuses du monde de l’art. On assiste à une nouvelle forme de politisation du milieu qui tente de réduire l’archipélisation de ses acteurices et de diffuser des revendications communes.

Tout est ainsi propice à l’émergence des créateurices de contenus qui s’emparent d’Instagram sans craindre d’aborder l’histoire de l’art avec un prisme militant ou a minima politique.

Le boum du confinement

Alors que l’histoire de l’art était malgré tout restée jusqu’ici le parent pauvre de la vulgarisation francophone, le confinement de mars 2020 motive la création et le développement de nombreux comptes sur Instagram s’adressant à un public de passionné-es et de curieux-ses avec une ambition de vulgarisation et/ou de diffusion des savoirs. C’est le cas de Margaux Brugvin. Après avoir passé de nombreuses années à étudier l’histoire de l’art à l’École du Louvre et s’étant rendu compte de la quasi-absence d’artistes femmes au programme, elle décide de poster une première vidéo le 27 mars 2020 sur l’artiste Frida Khalo. Elle poste ensuite chaque semaine des vidéos de plusieurs dizaines de minutes sur des artistes femmes comme Tracey Emin ou Yayoi Kusama. Hugo Spini (@whereverhugo) commence lui aussi à partager quotidiennement pendant une quarantaine de jours une story présentant une œuvre d’art. D’autres déjà présentes, comme Camille Jouneaux de @laminuteculture, Eva Kirilof ou encore Ludivine Gaillard, alias @mieuxvautartquejamais, voient leur compte toucher un plus large public et gagnent chaque jour un peu plus d’abonné-es.

Instagram est choisi par ces créateurices pour diverses raisons. Pour Christopher Michaut, alias @mrbacchus, Instagram était d’abord un outil pour associer librement créativité et médiation et partager sa passion pour l’histoire de l’art. C’était pour lui un espace de liberté qui ne nécessitait pas d’avoir fait telles ou telles études pour prendre la parole. De plus, contrairement à YouTube, la plateforme lui permettait d’éviter le facecam et de conserver un certain anonymat – il n’a pas donné son nom pendant trois ans. Pour Camille Jouneaux, c’est la possibilité d’intégrer l’écriture au contenu produit pour le réseau qui l’attire d’abord. Elle dit créer pour Instagram un format qui peut s’apparenter à ce qui est produit sur YouTube, tout en se libérant de ce qui lui déplaisait dans la première plateforme : la mise en scène de soi et le montage. Ses formats ne sont a priori pas fait pour le réseau mais c’est selon elle une des raisons pour lesquelles ils marchent car ils lui permettent de se démarquer. Il en va de même pour Margaux Brugvin qui ne se reconnaissait pas dans les codes de YouTube – montage hypercuté et lumière éblouissante – alors qu’elle avait déjà un compte sur Instagram et en maîtrisait les codes. Au départ, elle fait ses vidéos face caméra parce que cela lui permet d’éviter la voix off et qu’elle aime elle-même beaucoup suivre les comptes qui font ce choix. Selon Hugo Spini, le facecam permet de mieux creuser le sujet en captant l’attention des publics. Les savoir-faire techniques sont acquis le plus souvent par l’auto-formation – communication sur les réseaux sociaux, graphisme, réalisation, suite Adobe… La plateforme est le lieu premier de leur travail, de la création et de la diffusion de leur contenu à l’inverse par exemple des podcasteureuses, comme Julie Beauzac (Vénus s’épilait-elle la chatte ?), qui utilisent principalement le réseau social pour relayer et valoriser des contenus créés et hébergés ailleurs.

C’est encore pendant le confinement que Christopher Michaut, qui officie sur la plateforme depuis 2017 en langue anglaise – pensant d’abord que le public français ne serait pas friand du contenu qu’il propose – voit sa communauté française croître : « Je ne pensais pas que la France s’ouvrirait à ce genre de contenu. C’est pour ça que le compte était en anglais. Avec l’arrivée du Covid, et notamment le fait que la presse s’y intéresse, cela a fait venir une énorme communauté française. » Selon lui, le confinement a surtout permis une valorisation du travail que fournissent les créateurices de contenu : « À travers des échanges, j’ai pu me rendre compte que le confinement a permis un virage à 180° et une meilleure reconnaissance des métiers de community manager dans la culture. Les équipes de communication des musées connaissaient déjà l’importance du numérique mais le Covid a permis aux équipes scientifiques de s’en rendre compte également. Depuis la période du confinement, on s’aperçoit que le regard des conservateurices a changé, iels sont désormais plus ouvert-es à l’échange et à la collaboration. » Si le confinement a motivé l’essor des comptes de plusieurs créateurices de contenu, ce qu’il a donc surtout permis c’est le changement des rapports entre les acteurices préexistant-es et les institutions.

L’intérêt grandissant des institutions pour les partenariats

En 2016, à une époque où les blogs culturels primaient encore sur les autres plateformes, le Louvre – qui se présente comme « proactif sur les réseaux sociaux depuis 2009 » – invite des YouTubeurs (Axolot, Le Fossoyeur de Films et Nota Bene) à investir le musée et à proposer des contenus inédits afin de « toucher un public curieux, novice ou amateur d’histoire de l’art ». L’opération est un succès et les vidéastes invités rassemblent à eux trois plus d’un million de vues. Fort de cette première collaboration, le Louvre décide de poursuivre l’aventure quatre années de suite en conviant des vulgarisateurices comme Cyrus North, Manon Bril et Charlie Danger.

Si les blogueureuses d’alors sont rarement rémunéré-es parce que l’écriture est perçue comme facile et accessible, les savoir-faire technique des vidéastes – associés à une communauté quantifiable – semblent alors davantage considérés par les institutions. C’est à ce moment-là que les partenariats commencent à se multiplier et, pour Sarah Favre, c’est de cet héritage dont bénéficient les créateurices de contenu qui ont émergé sur Instagram ces deux dernières années.

Si des efforts ont été faits, loin de nous toutefois la volonté de promouvoir l’idée selon laquelle le travail des créatrices de contenu est désormais justement rémunéré. D’abord, un nombre infime d’entre elleux réussit à vivre uniquement de cette activité, la plupart multipliant les boulots. Le calcul juste de leur rémunération se fait en comptant le nombre d’heures passées non seulement à la création de la vidéo mais aussi à la lecture et à l’approfondissement nécessaire au partage d’un sujet. Ce calcul, ajouté à celui au long cours de constitution et d’animation d’une communauté, est difficilement compris par certaines institutions. Iels subissent encore les contours flous de leur profession nouvelle. Actif depuis 2017, Christopher Michaut, n’a par exemple, pas été rémunéré pendant trois ans et envisageait sa page comme une plateforme où il pouvait présenter son univers et développer une ligne éditoriale.

Si cela pourrait constituer une autre source de rémunération pour elleux, travailler avec des marques pose toujours question. Camille Jouneaux n’a jusqu’ici pas fait de promotion de marques ou de biens de consommation parce que c’est notamment pour cela qu’elle a quitté le monde de la communication où elle travaillait auparavant. Margaux Brugvin, quant à elle, a commencé son activité par une collaboration avec une marque, Sézane, qui lui a laissé une liberté de ton totale et n’a réitéré l’expérience qu’une seule fois, avec Boutiques de Musées, au premier semestre 2022. Pour chaque nouvelle collaboration, des questions éthiques se posent à elle – elle pourrait retravailler avec une marque mais seulement si cela fait sens avec son propos et l’impact qu’elle cherche à avoir. Exister sur les réseaux en tant que créateurice de contenu implique aussi d’affirmer son droit d’autrice : @laminuteculture a été créée en partie pour tenter de prévenir les tentatives de plagiat que Camille Jouneaux pouvait subir.

Si la rémunération est encore loin d’être suffisante, l’apport que proposent les créateurices semble pourtant reconnu par les institutions qui manifestent un intérêt grandissant et multiplient depuis le confinement les visites « influenceureuses » et les invitations VIP. Ces dernières ont bien sûr comme ambition première de toucher l’audience des créateurices de contenu invité-es mais, selon Sarah Favre, c’est aussi pour qu’iels diffusent une sorte de « guide des bonnes pratiques » pour les prochain-es visiteureuses : « Les invitations VIP et visites « influenceureuses » sont l’occasion pour les équipes de diffuser le discours muséal. La visite se fait accompagnée du ou de la commissaire ou d’un-e médiateurice et des catalogues sont parfois distribués. Cela permet aux créateurices de contenu de se saisir par la suite de l’ensemble des outils qui ont été mis en place par les services de communication comme les hashtags et autres éléments de langage. Les visiteureuses qui les suivront sauront donc déjà quel mot-clef il faut utiliser, quelle salle il faut absolument découvrir, etc. » Pour elle, les créateurices sont ainsi considéré-es comme des « ambassadeurices temporaires du musée ».

Au-delà de la diffusion des hashtags, c’est la subjectivité et l’incarnation qui intéressent les institutions. Comme l’explique Sarah Favre : « Les créateurices de contenu, en interprétant le discours qui est diffusé par l’institution, permettent un espace de subjectivité à un endroit qui se doit à l’inverse d’être objectif. » Iels peuvent, par la multiplicité de leurs approches, toucher des publics qui sont eux-mêmes multiples.

Des crispations grandissantes

Au cours du mois de novembre 2021, des critiques ont commencé à émerger du côté des chercheureuses. Après plusieurs tweets sur le sujet, Eva Belgherbi et Marion Cazaux, deux doctorantes dont les thèses ne sont pas financées par l’université, ont publié en avril 2022 « Percer l’abcès » sur leurs site et carnet de recherche en ligne. Elles expliquent leur colère face au manque de considération que les institutions ont pour leur activité. Elles dénoncent une précarisation de leur statut et expliquent que, selon elles, les créateurices de contenu – qu’elles qualifient d’« influenceureuses » – y participent largement : « Nous sommes dans un contexte où l’intérêt des institutions, des musées, et d’un certain public se concentre sur le nombre d’abonné-es et à qui a la plus grande communauté. On oublie, ignore, balaye la présence des chercheurs et chercheuses dont c’est pourtant le taf, dont c’est la spécialité, pour préférer quelqu’un-e de plus connu-e, qui essaie de parler seul-e d’un domaine entier et large, sans avoir d’expertise précise sur le sujet et donc cela donne un discours très superficiel, avec souvent beaucoup de mécompréhension des enjeux. » Au centre des crispations des deux chercheuses, il y a la question de la méthodologie et de l’éthique de travail des créateurices de contenu. Ces frustrations montrent toute la complexité inhérente à la diffusion des savoirs liés à l’histoire de l’art sur les réseaux sociaux et c’est pour tenter de répondre à nos propres interrogations que nous avons souhaité proposer ce texte.

TRAVAILLER ET MONTRER QU’ON TRAVAILLE : QUI A LE TIME ?

De Publish or Perish à Be visible or Vanish

Pour comprendre ces frustrations, il nous semble nécessaire de revenir d’abord sur les injonctions que subissent les chercheureuses. En France, le milieu universitaire exige une productivité scientifique qui contraint ses membres à la compétitivité et les maintient le plus souvent dans la précarité. Pour exister dans l’université, obtenir des postes, être reconduit-e ou titularisé-e, financer ses recherches, lancer de nouveaux projets et pouvoir faire avancer la machine académique, il faut publier sans discontinuer. Si bien que, ces quarante dernières années, la communauté universitaire a fait sienne une expression que chacun-e de ses membres apprend à utiliser dès les premiers mois de doctorat : Publish or Perish – publier ou périr. Ce système a toujours cours ; aujourd’hui peut-être plus que jamais. En effet, ces dernières années, la maxime Publish or Perish s’est peu à peu transformée en Be Visible or Vanish – être visible ou disparaître. Ce glissement sémantique est révélateur des contraintes toujours plus importantes que subissent les chercheurs et chercheuses. Par exemple, dans les dossiers demandés pour financer un projet de recherche4, il est réclamé, certes, d’avoir un plan de diffusion scientifique, mais aussi une stratégie de communication publique ou de valorisation de la recherche, avec des cibles et des médias correspondants. Publier ne semble plus suffire, il faut encore montrer que l’on publie et penser sa stratégie d’auto-promotion. Qu’importe si cela met à mal la qualité des recherches et la santé mentale de celleux qui les font.

L’injonction aux réseaux sociaux

Cette injonction n’est pas propre au milieu de la recherche. Elle existe également de manière plus implicite dans le reste du monde de l’art et touche autant les artistes que l’ensemble des travailleureuses du secteur. Ces dernières années, les articles se multiplient sur la nécessité pour les artistes d’entretenir leur compte Instagram. Dans un secteur où il y a beaucoup d’appelé-es pour peu d’élu-es, il est nécessaire de se rendre désirable. Pour cela, il n’est plus suffisant de parcourir les vernissages, il faut montrer que l’on y est convié-e, que l’on bosse et que l’on est demandé-e. Là encore, c’est le serpent qui se mord la queue : tu seras désirable si tu montres que tu es d’ores et déjà désiré-e.

Déconstruire un héritage sexiste, blanc et bourgeois

Néanmoins, dire qu’Instagram permet uniquement de faire sa promotion serait faux. Il nous semble que la plateforme permet également de répondre au besoin grandissant de déconstruire l’héritage sexiste, blanc et bourgeois du monde de l’art. Comme décrit plus tôt, ces dernières années ont vu s’élever les voix de personnes qui militent contre les violences systémiques de notre secteur. Instagram est alors devenu un espace propice à l’explicitation des mécanismes d’oppression qui s’exercent dans notre milieu – jusqu’à mener, parfois, au green/pink/purple… washing. Cela passe d’abord par la revalorisation de nos métiers et par le fait de montrer que nos activités nécessitent un investissement important, qu’elles impliquent des compromis qui soumettent souvent à une grande précarité. Par exemple, les stories work in progress sont selon nous une manière d’insister sur son statut de travailleureuses – et de rappeler que tout travail mérite salaire. En montrant les coulisses d’un montage d’exposition, on annonce l’approche du vernissage, mais on visibilise aussi le travail qu’un tel événement réclame et, de fait, sa valeur.

Les prises de parole peuvent aussi être explicitement politiques et prendre la forme de témoignages et de partages d’expériences personnelles. C’est ce que motivent des comptes comme @myartnotmyass ou encore @documentations_art avec la diffusion de lettres ouvertes comme « Toi, tu ne sais pas faire de l’art, n’essaye même pas d’en faire », un témoignage sur le racisme structurel et le mépris de classe en école d’art. D’autres comptes vont quant à eux souligner l’absurdité du secteur, c’est le cas des comptes de mèmes comme @contempocrari ou encore @neurchidart qui permettent la publicisation de reproches qui ne s’exprimaient jusqu’ici que dans des sphères intimes. Nous pourrions encore citer d’autres outils militants qui vont du simple coup de gueule, aux appels à la solidarité en passant par le call out.

Le cas particulier des créateurices de contenu

Parmi toutes ces démarches, le travail des créateurices de contenu peut également revêtir un aspect politique. En effet, le simple fait d’essayer de toucher un autre public peut avoir une portée si ce n’est militante tout du moins engagée. Vouloir que les musées effraient moins et qu’une population qui se sent illégitime à entrer dans ces espaces franchisse enfin leur porte est une démarche inclusive et louable. Par ailleurs, et comme évoqué plus tôt, une grande partie des comptes qui ont fleuri pendant le confinement, diffusent des contenus qui tentent de mettre en lumière des approches et des voix minorisées.

Ce positionnement des créateurices de contenu est pourtant un des aspects critiqués : « À force de répéter que personne ne travaille sur les questions de genre en France, cela participe à l’invisibilisation de celleux qui travaillent effectivement sur ces sujets et sont par ailleurs mis de côté par l’institution elle-même », explique Eva Belgherbi. Par ailleurs, ce qui frustre la co-autrice de « Percer l’abcès », c’est la sensation de validation et d’enthousiasme sans nuance pour l’institution que laisseraient entendre les créateurices de contenu lorsqu’iels font des partenariats rémunérés avec les musées. Selon Eva Belgherbi, cet enthousiasme représente une violence en soi : « Voir des personnes qui se filment en étant très souriantes quand iels font des partenariats avec des musées revêt une grande violence quand on sait par ailleurs ce que les institutions représentent et produisent. […] Grâce à elleux les musées se créent une image cool et sympa qui va à contre-courant de la réalité. »

Ce rapport à l’institution n’est pourtant pas un impensé de la part des créateurices de contenu, qui entendent ces reproches et cherchent depuis le début à instaurer une éthique de travail dans leurs collaborations. Dans le cadre des partenariats, le travail préparatoire des créateurices de contenu avec qui nous avons échangé s’organise autour d’échanges avec les équipes scientifiques de l’institution. Camille Jouneaux nous explique par exemple que les musées lui envoient des ressources, notamment le catalogue de l’exposition en version papier ou numérique, et les images disponibles pour la presse. Ses textes sont toujours relus par une expert-e pour s’assurer de l’exactitude scientifique de son contenu sans pour autant intervenir sur son style et le ton qu’elle choisit. Les crédits et sources sont placés en dernière story – il lui tient à cœur de mettre en lumière les textes des chercheureuses et sa situation par rapport au sujet. Les ressources consultées peuvent être diverses : pour sa vidéo sur l’artiste Toyen, par exemple, Margaux Brugvin a consulté, outre le catalogue de l’exposition, des articles hébergés par JSTOR ainsi que trois thèses, tout cela étant enrichi par les échanges avec les conservateurices qui la conseillent. Camille Jouneaux fait aussi le choix de ne pas démarcher pour être sûre que les institutions qui la contactent sont intéressées par la création de contenu et qu’elle pourra conserver sa liberté de ton, tandis que Margaux Brugvin, comme Hugo Spini, contactent parfois les institutions quand une exposition ou un projet leur plaît particulièrement. Les partenariats rémunérés sont toujours annoncés à l’écrit ou à l’oral comme l’impose le cadre légal. Dans certains cas, telles que les invitations au vernissage, une vision utilitariste se fait encore sentir. Les musées et institutions semblent espérer la production d’un travail gratuit : une story, un post rédigé spontanément sans qu’iels aient donc à payer le travail fourni.

Ces occasions modifient également l’expérience de visite. C’est pourquoi Camille Jouneaux et Hugo Spini, par exemple, décident parfois de retourner voir l’exposition seul-es et en payant leur entrée, en dehors des visites organisées et vernissages, pour pouvoir partager une expérience de visite la plus juste possible. Camille Jouneaux a même désormais décidé de refuser toutes les visites presse ou influenceureuses, sauf exceptions liées à des situations particulières. Pour plus de transparence et expliciter ses conditions de visite, Hugo Spini fait également apparaître sur ses stories le nom des agences de presse qui l’invitent. Les manières de faire sont variées mais les créateurices de contenu que nous avons rencontré-es ont toustes été catégoriques sur ce point : le non-respect de leur liberté d’expression comme du ton qu’iels emploient dans leurs contenus est un deal breaker quand un partenariat est négocié, même s’il est rémunéré. Pour Margaux Brugvin, l’idée est de donner envie aux gens de participer au débat et non pas de proposer un propos lissé.

S’iels cultivent une éthique stricte du partenariat, leur possibilité d’indignation peut cependant être freinée à certains endroits – non pas dans la définition des termes de leurs collaborations mais dans la façon de les présenter publiquement. Selon nous, ce qui motive donc la frustration, c’est que, dans un monde de l’art en lutte, les créateurices de contenu incarnent la sprezzatura, nonchalance travaillée5. Affecter la nonchalance, faire comme si la diffusion des savoirs tenait de l’évidence et la création de contenu ne demandait que peu d’effort, est une stratégie qui permet de rendre plus facile la vulgarisation et de créer une communauté : elle sert à démontrer que l’art aux allures élitistes et donc excluantes peut être accessible à toustes avec facilité ; à légitimer une prise de parole en l’incarnant avec assurance ; et à se prémunir de tout amalgame entre la vulgarisation et des activités qui tomberaient sous le coup de la pénibilité du travail.

En diffusant le savoir de manière apparemment nonchalante, c’est paradoxalement le travail des autres qui peut sembler être disqualifié. Pour certain-es acteurices, les créateurices de contenu sont dans une posture qui va à rebours des quelques tentatives du monde de l’art d’amorcer la diffusion d’un discours militant quant à nos conditions de travail et d’existence.

Bien évidemment, les enjeux de la diffusion des savoirs sont plus vastes et il serait trop simple de s’arrêter là ! Dans le prochain épisode, on parlera d’incarnation, de précarité, d’invisibilisation et de so-so-solidarité 🙂

Pour lire la suite, c’est ici.

Camille Bardin, Samy Lagrange et Mathilde Leïchlé

2. Nous reprenons cette expression à Eva Sandri, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Valéry Montpellier 3.

3. La retransmission ou l’archivage d’un événement public n’est effectivement pas systématique comme l’explique l’artiste Thomas Lévy-Lasne qui se souvient avoir dû lui-même filmer une intervention au Musée d’Art Moderne de Paris qui se tenait à 18h00 en semaine et était de fait peu accessible aux publics. Il regrette la difficulté des musées à faire communauté et pense que le digital pourrait notamment être un outil pour pallier le manque d’intérêt des publics pour l’art contemporain mais surtout pour décentraliser davantage leur impact.

4. Pour l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), par exemple.

5. Le terme italien sprezzatura signifie nonchalance. Il est défini dans Le Livre du courtisan de Baldassare Castiglione (1528) et désigné comme l’une des vertus nécessaires à l'homme de cour. La sprezzatura est une nonchalance travaillée « qui cache l'artifice, et qui montre ce qu'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser ». Le travail et l’effort sont ainsi présentés comme faciles, aisés, naturels.