Écrire quand il n’y a rien à voir…

Ce texte est le fruit des réflexions et des interrogations qui m’ont accompagnée pendant la période de confinement. Bien que publié après, il a été écrit entre mars et avril 2020.

Plus de sorties, plus de contacts physiques, plus de moments partagés autrement que dans l’enceinte de nos propres murs, plus de débats enflammés si ce n’est par vidéos hachées avec prises de parole réglementées. Plus de « non nécessaires », plus de galeries, de musées, de centres d’art, plus de visites d’ateliers, plus d’expositions. Plus rien à découvrir, à adorer ou détester, plus de sentiments confus à emporter avec soi pour y repenser, après. Plus rien à voir.

Comme beaucoup, au début du confinement, je me suis moi aussi bardée de résolutions pour vivre un « confinement productif », et notamment celle d’écrire, puisque désormais – pensais-je – j’en aurai le temps. Oui, mais, écrire sur quoi puisque tous les lieux ont fermé ? Bilan, un peu plus d’un mois plus tard.

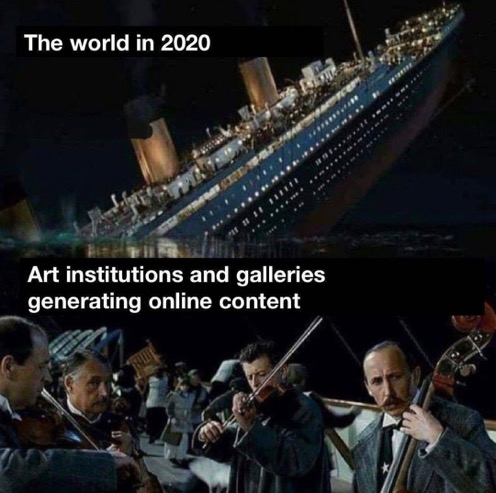

Dès le début du confinement, j’ai vu rapidement naître une activité digitale décuplée de la part des acteurs et actrices du monde de l’art. Ce qui est d’abord apparu comme un élan vital nécessaire, un instinct de survie dématérialisé, m’a ensuite laissée songeuse. Et si, à trop vouloir montrer des œuvres, des expositions, des contenus visuels de toutes sortes, on finissait par ne plus rien y voir ?

On a ainsi vu émerger un autre monde de l’art, intense dans sa virtualité. Comme une lutte organisée contre la paralysie, les initiatives se sont multipliées, pour tenter, bon an mal an, de continuer à exister malgré l’arrêt brutal de tout. Au fil des jours, les expositions virtuelles, les vidéos, les retours en images, les focus et autres takeover se superposent les uns aux autres dans les fils d’actualité. À en donner, parfois, la nausée. Si je comprends et partage bon nombre d’inquiétudes qui agitent légitimement le monde de l’art, je m’interroge cependant sur ce que ce très actif monde virtuel produit. Puisque les espaces d’exposition ont été contraints de fermer pour une durée indéterminée, chacun·e a dû s’interroger sur les possibilités de rester actif·ve et surtout visible, coûte que coûte. Le digital semble donc être le seul – le dernier – refuge possible pour répondre à la fermeture des espaces et l’interdiction d’accueillir du public. Pour les galeries, musées, centres d’art, artist-run spaces et autres, c’est devenu bien davantage qu’un outil de travail interne ou de communication. C’est désormais le seul espace disponible pour montrer, exposer, donner à voir et, si possible, aussi à vendre.

En un mois, nous avons donc assisté à la tenue de la première foire internationale d’art contemporain virtuelle avec la version dématérialisée d’Art Basel Hong Kong et ses viewing rooms avec code d’accès en avant-première pour les VIP. Bon nombre d’expositions, à peine commencées et brutalement interrompues par le confinement, se sont poursuivies en ligne. Des ventes aux enchères virtuelles ont eu lieu, comme celle organisée par Piasa au profit du collectif Protège ton soignant. Pour d’autres, le moment est opportun pour confirmer leur place. Ainsi Hauser & Wirth lance, à point nommé, ArtLab, sa branche dédiée aux projets qui mêlent art et technologie et dont la première initiative est un outil de modélisation d’expositions en réalité virtuelle. Dans l’article « What happens after the contactless art world? » publié sur le site de WCSCD, Nikita Yingquian Cai rapporte que le musée privé MWoods à Pékin a créé une galerie virtuelle dans le populaire jeu vidéo Animal Crossing (1).

Au-delà de ces particulièrement notables démonstrations de force, la plupart des structures, petites et grandes, cherchent à utiliser leurs réseaux sociaux au maximum, les animant de photos d’œuvres, d’expositions, de portraits d’artistes ou de vues prises dans les ateliers, etc. Dans le très grand lot de ces initiatives, certaines sont plus remarquables que d’autres, et n’émanent pas nécessairement des plus gros champions de l’art contemporain. Mais ce sont autant de manifestations qui semblent dire « nous sommes toujours là, nous sommes toujours forts ».

Cela ressemble plus au syndrome d’une angoisse latente, une réponse à un nouveau mantra : tout faire pour ne pas disparaître. Au risque de saturer l’espace visuel – et mental – du regardeur 2.0. Au risque, aussi, de provoquer une forme de surenchère à l’intérieur même du système. Chacun·e rivalise de contenus, par une présence quasi permanente, sous peine – cruauté des algorithmes – d’être avalé et de disparaître. Et même virtuelle, l’injustice persiste. Tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes, tout le monde n’a pas les moyens matériels et humains de se lancer dans la création d’une plateforme virtuelle ou une visualisation 3D d’une exposition. Tout le monde ne peut donc pas se permettre d’être innovant. Et les plus petit·e·s risquent encore plus d’être écrasé·e·s par cette vague d’omniprésence numérique.

Que le monde de l’art se préoccupe de sa digitalisation et ses possibilités apparaît comme un phénomène naturel, comme une suite logique de l’évolution de notre monde. Mais on peut regretter l’usage majoritaire qui en est fait. Toutefois certain·e·s semblent avoir accepté qu’il ne serait pas possible pendant un temps, de « faire comme d’habitude », de prétendre la normalité dans une période inhabituelle. Iels ont utilisé le digital pour apporter, modestement, un autre regard sur leur travail, les œuvres ou les expositions : aborder la création et ce qui l’entoure autrement, souvent par les mots plus que par les images, puisque les expositions sont provisoirement invisibles (2). Et on ne peut que se réjouir de ces initiatives qui ont témoigné d’une réflexion sur les usages possibles du numérique pour le monde de l’art sans chercher à remplacer l’expérience physique par du virtuel.

Aller voir une exposition, regarder des œuvres, prendre conscience d’une scénographie, de la cohérence – ou non – des œuvres entre elles, de la circulation induite, c’est d’abord faire une expérience. Une expérience sensible, physique, appréhendée par nos yeux, nos oreilles, notre corps entier. C’est aussi faire une expérience de l’espace, et de notre propre corps dans l’espace qu’une exposition produit.

La « distanciation sociale » ne sied que très peu à l’œuvre d’art. Voir des oeuvres, c’est faire la rencontre avec un tout dans un espace-temps donné, et dans un état physique et mental. C’est une expérience de l’instant qui ne peut passer que par une rencontre physique. Autant de données sensibles nécessaires, que même la meilleure des vues d’exposition ne peut reproduire. L’œuvre dont nous admirons en réalité sa reproduction en photographie n’est qu’un avatar. Et si le visuel est une donnée essentielle dans nos sociétés contemporaines, il est au mieux la trace d’une expérience, pas l’expérience elle-même.

La critique d’art aussi est d’abord affaire de rencontre, avec l’œuvre, avec l’exposition, avec l’espace, avec l’artiste. L’écriture tente alors de retranscrire par les mots cette rencontre sensible. Paradoxalement, elle entend traduire ce qui a priori ne peut être dit. Il ne s’agit pas de décrire ce que l’on voit, ni d’analyser comme l’historien·ne de l’art, mais de partager cette expérience personnelle de la rencontre, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Mais dans la période que nous vivons actuellement, où nos réseaux sont, certes, remplis de contenus visuels, de quelle rencontre pouvons-nous encore témoigner ? Sur quoi et comment écrire, quand il n’y a (plus) rien à voir ?

À saturer visuellement l’espace digital, ne risque-t-on pas, non seulement de générer à la fois frustration et lassitude, mais aussi sans le vouloir, de progressivement débarrasser l’art de son mystère, de ce qui crée l’émerveillement, plus que jamais nécessaire en ces temps de crise ? Il n’y a rien de normal dans ce que nous vivons actuellement, on ne le répètera jamais assez. Pourquoi alors, chercher à maintenir une absurde apparence de normalité ?

S’il n’y a rien de normal dans la situation, alors il n’est pas étonnant qu’il n’y ait rien à voir. Et s’il n’y a rien à voir, il y a cependant beaucoup à penser.

avril 2020

Notes :

(1) Nikita Yingqian Cai, « What happens after the contactless art world? », WCSCD, avril 2020, disponible en ligne :

http://wcscd.com/index.php/wcscd-curatorial-inquiries/as-you-go-journal/what-happens-after-the-contactless-art-world/?fbclid=IwAR1sSxAbxNeIJIX0P-hym8Cv9v9B6fi9hu2K8gvWL1DabV6IV8MQuB4n1Fs

(2) Parmi ces initiatives réconfortantes, je pense notamment aux Petites histoires en vidéo de la galerie Backslash, à celles de la galerie Sator Vous avez une minute ? consacrées à de courtes lectures de textes sur des œuvres ou expositions, ou encore au podcast de Camille Bardin, Présent·e, où cette dernière s’entretient avec des artistes sur ce qui existe en amont et en aval de la création.