À propos d’une expérience de beauté

Il est assez rare de lire les critiques s’exprimer sur la beauté. On peut le comprendre, les raisons ne manquent pas. Parce que ce n’est pas une valeur immédiatement recherchée dans le monde de l’art contemporain, où le « vouloir dire » l’emporte sur le « faire voir » (1), parce que le processus artistique a pris le pas sur la forme finale, cela conforté par des décennies de curating et leur impératif de parler du monde, d’en dresser un constat — l’exposition est un dispositif à la fois discursif et spectaculaire, et quand il est question d’expérience, on valorise le ludisme ou l’« interaction ». Surtout, je pense, parce que l’appréhension de la beauté ne relève pas tant de l’évaluation, la correspondance entre les propositions de plasticiens et les critères qui distingueraient les simples propositions de l’ « art », donc un phénomène social, que d’un affect, un attachement singulier et intime, qui nécessairement est une mise à nue, une manière de se révéler dans sa fragilité, celle de ses goûts, de sa subjectivité. Une manière de dévoiler le « moi sentant » plutôt que le « moi énonçant », le second mettant déjà en scène une identité construite comme une fiction politique. Au fond, c’est un peu le constat qu’établit Susan Sontag (2) quand elle regrette notre rapport uniquement interprétatif à l’œuvre, la recherche excluante du contenu et du sens au détriment des sens, et le fait que « l’interprétation [tienne] l’expérience sensorielle de l’œuvre d’art pour acquise, et procède de là. » Avant de poursuivre : « Cela ne peut pas être tenu pour acquis, maintenant » et d’exhorter ses contemporains à modifier leur approche, dans une formule devenue célèbre : « À la place d’une herméneutique, nous avons besoin d’une érotique de l’art. » Bref, un rapport à l’expérience artistique (et son commentaire) qu’il aurait fallu selon elle (en 1966) déchoir de la seule interprétation froide et objectivante, pour renouer avec sa valeur spirituelle, sensuelle.

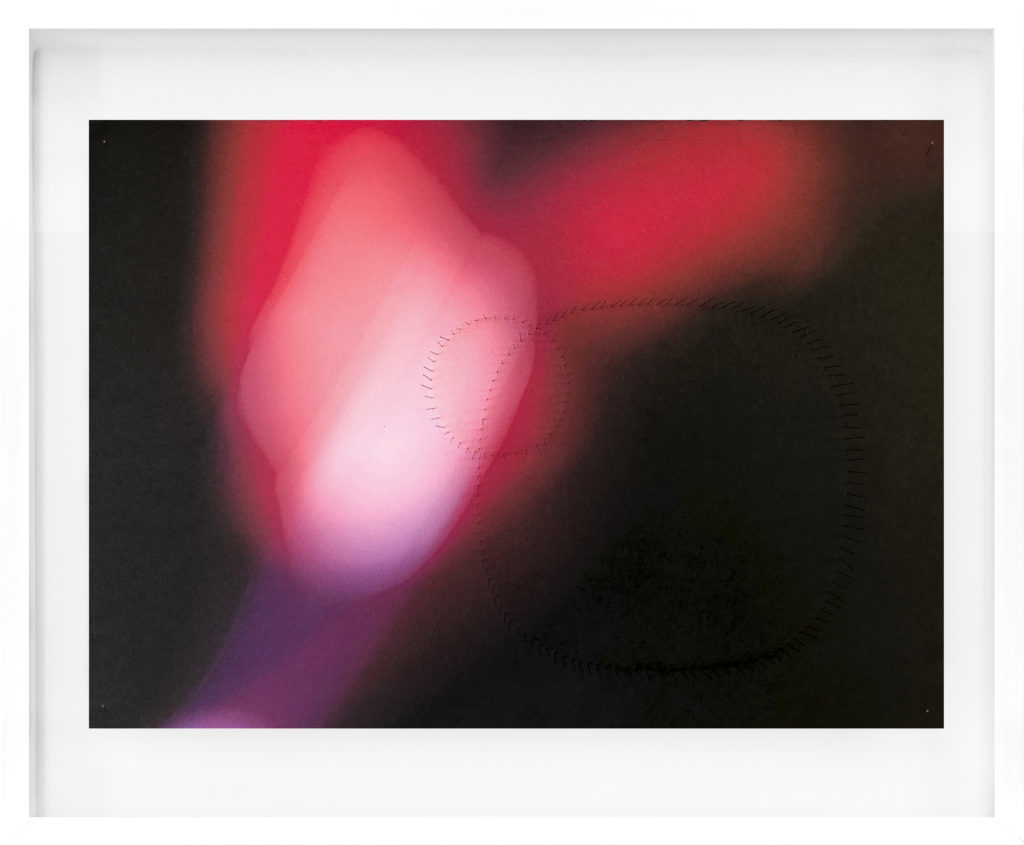

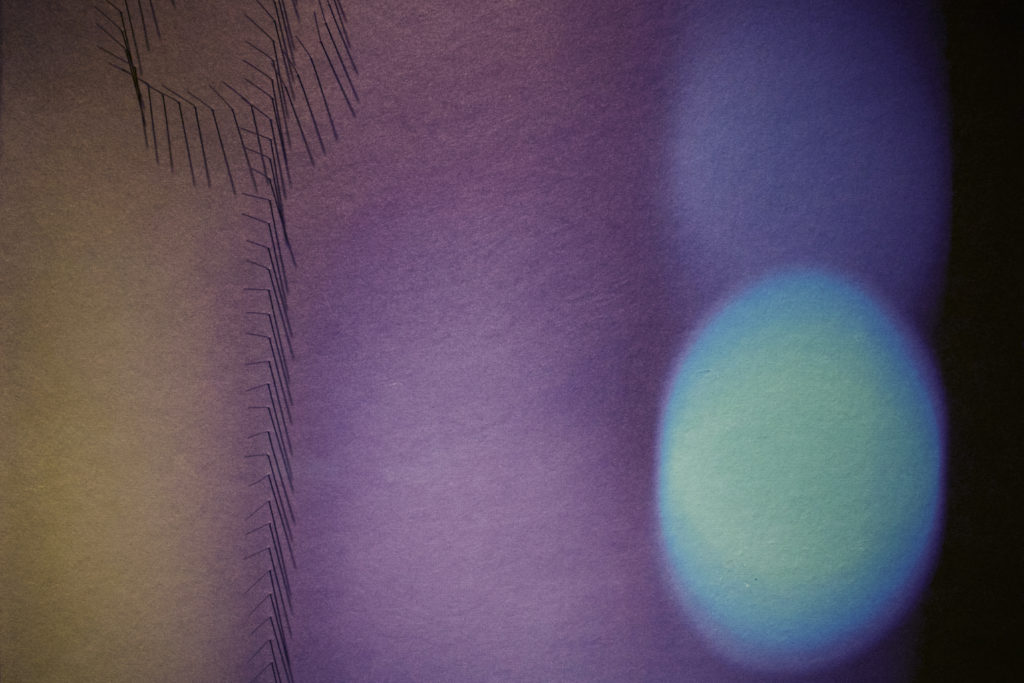

C’est une expérience éprouvée il y a peu à la galerie Da-End qui m’a donné l’envie (l’urgence?) de ce texte. Expérience éprouvée plusieurs fois même puisque, peut-être guidé par une nostalgie toute romantique, je suis revenu la vivre à nouveau, ou plutôt la provoquer de nouveau, on ne revit jamais ces moments. L’exposition que Da-End consacre à Satoshi Saïkusa comporte quatre pièces de taille modeste, dans l’espace au fond de la galerie. À toute première vue, elles jouent l’indistinction du médium, on ne sait vraiment de quoi sont réalisées ces grandes surfaces colorées, intenses sans être vives, jusqu’à ce que l’on remarque que ce sont des tirages sur papier japonais — kozo, pour être exact. De la photographie abstraite, presque, puisque certains détails finissent par se trahir, de sorte que l’on perçoit que les sources de ces images sont les lumières de la ville. Ici, les feux d’une voiture semblent se distinguer dans la forme pure, ici une enseigne. Des écarts. Ces tirages ont renoncé à leur signifié pour se signifier eux-mêmes. Satoshi Saïkusa n’a pas gardé une image significative de la réalité, le lot commun de la photographie, il capturé sa lumière — dans un geste pur de photographe pourrait-on dire, « l’écriture qui procède de la lumière ». La tyrannie du « ça a été » barthien (3) reflue, on ne sait pas ce qui a été photographié. C’est, simplement. Ces pièces ont la souveraineté de certaines images sans référent qui, n’exprimant rien, existent pour elles-mêmes avec une vigueur renouvelée. Les couleurs agressives de la ville, les néons, les phares, les enseignes, toutes ces lumières crues qui transpercent la nuit plutôt qu’elles ne l’éclairent, ont été recueillies et transformées, par la médiation de l’appareil puis du tirage, en couleurs délicates aux contrastes fondus. Ces couleurs, je ne les ai pas encore nommées parce qu’il manque dans nos mots la sensation qu’imprime en moi leur dégradé, ce ne sont pas des absolus, mais des nuances. Les Grecs, à l’époque classique, voient dans ξανθός (Xanthos), une couleur plurielle allant du jaune au rouge, le mot renvoyant aussi bien au fauve de l’animal qu’aux boucles blondes des héros homériques ou au rougeoiement des forges de bronze. Ce terme convient mieux aux deux premières pièces, comme κύανος (kúanos), dont dérive le terme cyan, mais qui lui diffère, me semble mieux qualifier une troisième. Apparenté à καίω, kaíô (« brûler, incendier »), il désigne un éclat sombre, allant du bleu profond de l’acier à l’éclat des lapis-lazulis. Et encore, ces couleurs vibrantes ne seraient rien, fades, sans les épingles d’entomologie venues les piquer et dessiner de sobres formes géométriques à leur surface. Des formes sobres, mais particulièrement touchantes par leur imperfection, tel cercle n’a pas l’arrogance de l’orbe parfaite tant que l’indolence de la forme circulaire subtilement affaissée, telle ligne prend quelques libertés par rapport à la rectitude. Un dispositif simple, les plages colorées piquées d’aiguilles, qui se révèle dans l’espace particulier de la galerie Da-End, versée dans la pénombre des intérieurs japonais traditionnels, ceux qu’évoque l’esthète Junichiro Tanizaki (4), et qui prend le parti de révéler les œuvres à travers une lumière douce et rayonnante, plutôt qu’une exhibition crue dans une lumière homogène, de surcroît en néon. Dans un tel lieu, les ombres projetées par les épingles seraient perdues, affadies, et la beauté des pièces avec. Parce qu’au-delà de l’harmonie des couleurs et des formes simples mais imparfaites, ce qui m’a touché ces quelques soirs-là, c’est la manière dont le lieu et ses expôts sont en accord — sans négliger l’odeur capiteuse et flottante des fleurs à proximité. Les ombres des épingles et les réflexions colorées sur leurs tiges apportent de l’éclat et de la complexité à ce qui était mesuré et simple. L’ethnologue Franz Boas (5) rattache inlassablement l’art à l’idée de rythme qui, avec la symétrie et l’accentuation des formes, représentent pour lui les trois universels du phénomène artistique. Le rythme, c’est la variation, de touche, de ton, de matière et de manière. C’est leur inclusion dans cet espace qui donne leur rythme aux œuvres, de sorte qu’elles semblent appartenir à l’endroit dans lequel elles sont exposées, elles semblent immuables là où généralement elles se succèdent. C’est cette intensité d’être et de présence, malgré la simplicité et la douceur des pièces, qui m’a profondément touché. Peut-être, dans ce cas, mon ’esprit chagrin ne regrettera-t-il que les cadres blancs, trop épais, presque brutaux, pour des œuvres dont la beauté réside dans une ombre projetée.

De ces pièces de Satoshi Saïkusa, je n’avais pas envie d’entendre ni de comprendre ce que l’on avait à me dire d’elles, de la théorie, des idées ou des affects qui les auraient enfantées, de leur technique. Je voulais simplement que le contenu passe à l’arrière-plan, ou plutôt qu’il se justifie par et se retrouve dans la forme, que le contenu soit la forme elle-même, si parfaite à mes yeux ce soir-là, grisé par quelques verres peut-être, mais on ne contrôle pas ces expériences ni quand elles arrivent. J’étais seul à la vivre, et pour saisir les œuvres, je n’avais pas besoin de connaître leurs éléments de langage, en même temps que je ne vous délivrerai pas ce qu’elles représentent pour leur auteur, c’est ce qui est perdu. J’étais simplement heureux de vivre cette expérience, introversive et ouverte, silencieuse, parenthèse salutaire dans un monde qui ne cesse d’hurler. Bref, je ne ressentais pas le besoin d’en connaître le sens — ce que n’importe quel discours restreint nécessairement — pour qu’elle me connecte au monde. Peut-être est-ce cela une expérience de beauté, celle d’une connexion accrue au monde, féconde, d’un instant de conscience pleine et douce, ce qui explique pourquoi cette expérience s’accompagne souvent d’une sensation de gratitude pour le monde, les autres et les choses. Parce qu’elle ne remplit pas un besoin immédiatement vital en même temps qu’essentiel — auquel cas, l’expérience de laideur serait celle qui connecte, mais affecte, s’accompagne d’une répulsion.

L’expérience de beauté est solitaire, mais elle n’est pas individuelle. Concernant cette série, j’ai perçu, lors de mes visites à la galerie, l’intérêt et la curiosité particulière qu’elle inspirait chez celles et ceux qui la voyaient — on m’excusera le manque d’objectivité de cette enquête. Bref, on fait l’expérience seul mais on est pas seul à la faire. Donc, on peut s’exprimer à son sujet, ce que la critique évite. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est dommage, à divers titres, parce qu’on passe sous silence un aspect central de l’expérience esthétique, en même temps que nombre d’artistes dont les travaux passent en dehors des radars, au profit d’autres, parfois aux messages ronflants et aux idées creuses. Peut-être, une cause à cela serait à trouver dans la peur du manque de sujet. La peur de ne rien dire sur la beauté, que cela paraisse pompier, romantique ou vain… Ces lignes ont été écrites avec une grande sincérité, et peut-être qu’en les relisant bientôt, je les trouverai effectivement creuses et fades. Un jugement qui ne portera pas sur les œuvres de Satoshi Saïkusa, mais sur mon discours. Mais cela, en tout cas, ne distingue pas l’écriture interprétative de l’écriture sensuelle, si on peut les qualifier ainsi. On n’écrit jamais complètement à propos d’un artiste, tant que de l’évolution de notre regard ou de notre pensée à travers lui.

(1) D’après une distinction de Marie-José Mondzain dans Homo spectator, 2007.

(2) Sontag Susan, “Against Interpretation (1966)”, in Anchor, 1990.

(3) Barthes Roland « La chambre claire. Note sur la photographie. », Cahiers du cinéma, Gallimard/Seuil, 1980.

(4) Tanizaki Junʼichirō, Éloge de l’ombre, Naïve, 2014.

(5) Boas Franz, Primitive art., vol. 8, Courier Corporation, 1955.

Jusqu'au 21 décembre 2019

Satoshi Saïkusa

Galerie Da-End

17 Rue Guénégaud, 75006 Paris