Les frères Quistrebert, la peinture ad nauseam ?

Les frères Quistrebert exposent actuellement au Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCCOD) de Tours, après un solo show à la galerie 313 Art Projects (Séoul), et ont dans leur curriculum vitae une grande exposition monographique au Palais de Tokyo en 2016, une nomination au Prix Marcel Duchamp en 2014. Ils sont passés plusieurs fois par la FIAC, et sont représentés par de bonnes galeries, Crèvecoeur en France, Juliette Jongma aux États-Unis. Bref, ils sont l’exemple d’artistes qui ont « percé » dans le milieu de l’art contemporain, légitimes sur les deux circuits : courtisés des institutions, vendus sur le marché. Ils apparaissent ainsi comme une référence commune, et en ce sens, il semble fécond d’aborder leur travail selon une approche critique plutôt que didactique — comme c’est souvent le cas, quand on écrit sur l’art, on ne va pas se voiler la face. Les frères Quistrebert, par la position qu’ils occupent, façonnent en partie ce système, autant qu’ils sont façonnés par lui, à la fois produits et acteurs. Ainsi peut-on s’interroger sur les images et les idées que (certaines) institutions et le marché promeuvent de façon implicite.

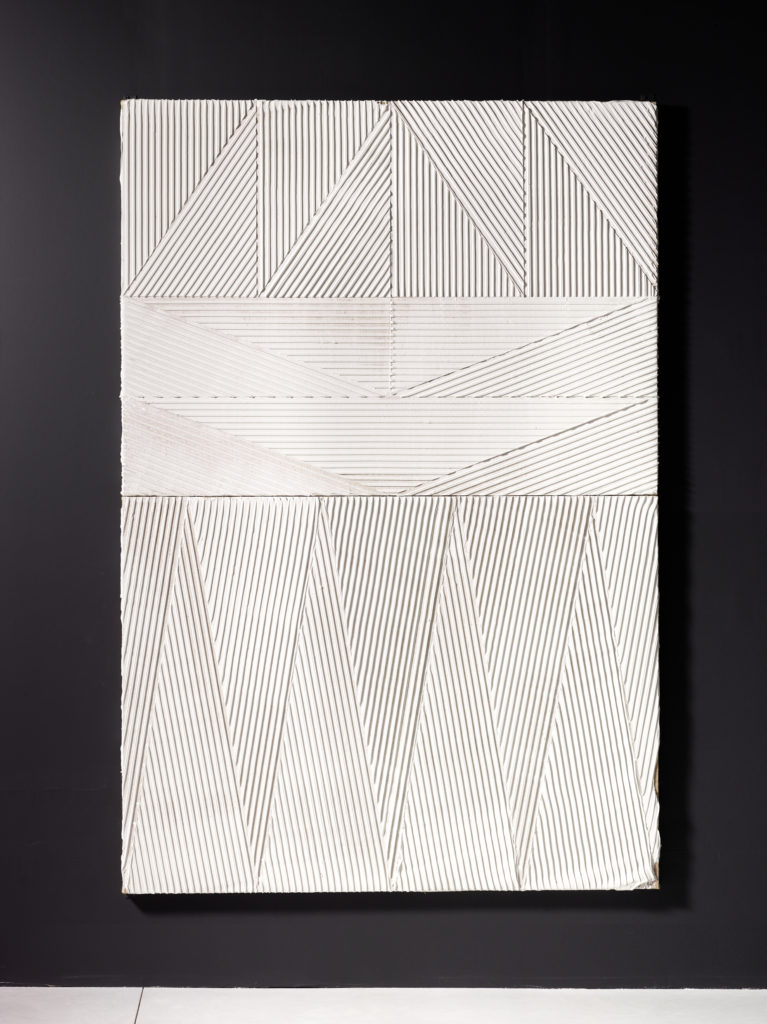

Il faut reconnaître qu’ils cultivent une certaine singularité. Les frères Quistrebert se réclament de la peinture, mais se tiennent éloignés, peut-être parce qu’ils sont un peu plus âgés, de la grande vague figurative de la scène française, comme ils se sont tenus éloignés de ce qui faisait rage sur le marché international et aux États-Unis (mais peut-on séparer les deux ?), le zombie formalism — la formule est du critique Walter Robinson et qualifie la pratique des artistes qui exhument depuis le milieu des années 2000 certains codes de l’expressionnisme abstrait en les tordant pour, grosso modo, en faire du instragramable. Les États-Unis, ils y sont passés les frères Quistrebert, sûrement pour voir un peu de pays, mais aussi parce que, pour se faire une place à Paris, « c’est quand même plus facile en venant de New York que de Nantes » (sic) — petite phrase jetée comme ça, mais qui témoigne d’une certaine intelligence dans le maniement des codes du monde de l’art. Une peinture plutôt singulière au regard de ses contemporains donc, mais qui exhume elle aussi. Pour le coup, c’est tout un esprit de la fin des années 1960 qu’on sort de terre, celui de la déconstruction, cher à BMPT et Support/Surface, consistant à disséquer des concepts plutôt qu’à incarner ou re-présenter, et si le concept c’est la peinture, à la réduire à ses composantes, ses supports, parfois ses gestes, puis à transposer tout ça dans des formes sérielles. Cet esprit, on le retrouve mâtiné de psychédélisme et du joyeux spectaculaire de l’op art (la projection en zig zag qu’ils montrent au CCCOD est tout à fait acide) et de quelques emprunts à la culture sexy-tuning pour taper dans les images de notre temps, marginales certes – pour le monde de l’art en tout cas – mais actuelles : barres de pole dance autour desquelles tournent certaines toiles de la série Overlight, utilisation fréquente de laque pour carrosserie un peu bling bling…

Les frères Quistrebert, c’est aussi une véritable capacité à faire événement. On se souvient du tintouin au Palais de Tokyo, et on perçoit sans mal les éléments de langage récurrents. Au Palais, ils y étaient pour « donner naissance à une forme de violence, mentale et physique » et pour en somme « brutaliser la rétine » (des confessions au Nouvel Obs). Cette fois-ci, au CCCOD, l’objectif est de donner de la peinture « ad nauseam ». « La base de notre travail, c’est la peinture, mais la peinture c’est absurde. On veut peindre sans peindre. » À travers cet amour de l’aporie, l’idée d’« hyper-peinture », qui grossit les traits essentiels du médium, là où tout devrait être hyperbolisé, « de la matière à la lumière en passant par ses conditions de réception […]. L’idée est de pousser la peinture vers un état de crise. » Ce vocabulaire radical, est assez nostalgique (lui aussi) de la violence qu’impliquaient les discours et les actes des avant-gardes, et pourtant, il contraste avec une production somme toute assez rangée, parfaitement agencée. Il n’y en a ni trop, ni pas assez, c’est équilibré mais un brin fantasque, ça déborde d’effets optiques, à l’occasion un peu kitsch, mais toujours ce qu’il faut, bref, aucune violence contrairement à l’énoncé, mais du spectaculaire. De pures expériences, parfois assez immersives, rarement inintéressantes visuellement. Mais on tombe dans le même paradoxe que BMPT et Support/Surface : un processus hyper-intellectualisé, des principes qui se veulent radicaux, mais des effets dont on ne peut pas dire qu’ils soient dénués d’intérêt — c’était une étape de l’histoire intellectuelle — et pourtant toujours un peu déceptifs par rapport à la radicalité de la posture et de l’annonce.

Cet écart n’est pas inhabituel et il est représentatif, je pense, de plusieurs choses, d’abord d’une confusion entre l’œuvre et l’opération créative, entre le processus et son produit, mais aussi des parades marketing qu’emploient de concert certains artistes et institutions. Mais faut-il s’étonner, dans le paradigme de la communication, de retrouver beaucoup de storytelling ? Sous couvert de processus intellectuels, on produit en fait des discours qui déguisent, qui doublent la réalité. On écrit des mythologies qui nécessairement modifient la perception de l’œuvre. Dans le cas des frères Quistrebert, le projet, en tout cas celui qui est annoncé, est extrêmement vaste (« amener la peinture à un état de crise »), mais au CCCOD, cela reste au fond des abstractions géométriques tracées dans une sorte de gesso, parfois avec des diodes plantées dedans, et une projection vidéo en zig zag… Certains artistes empruntent plus qu’ils n’ouvrent, et font plaisir plutôt qu’ils ne font douter. C’est le cas ici. C’est toujours plutôt kiffant, c’est une valeur sûre institutionnelle, j’abonde, mais quel legs à l’histoire de l’art ? C’est la tradition de l’art contemporain, c’est pompier presque. Les frères Quistrebert le reconnaissent eux-mêmes, ils « épuisent la modernité ». On a l’impression de se voir donner quelques coups de bâtons à un cadavre pour ne pas croire à sa mort. Il y a beaucoup de récupération, de nostalgie, c’est effectivement très synthétique, plein d’images familières d’une modernité un peu fatiguée, déclinante, et qui regarderait de belles couleurs pour se voir faner moins douloureusement.

Ce que je fais ici, ce n’est pas une condamnation du travail des frères Quistrebert. C’est du pur spectacle, mais dans le sens noble du terme, c’est plaisant à voir. Si improbation il y a, c’est plutôt des parodies de discours qui entourent souvent les œuvres et surtout des impasses dans lesquelles se fourrent certaines institutions. Quand on entend un responsable du CCCOD nous dire que les frères Quistrebert « explorent les limites de la peinture », on se demande un peu où on est. Une image est toujours produite dans un contexte singulier. Ce n’est pas la même chose de réaliser ces actes aujourd’hui qu’au milieu du XXe siècle, horizon d’apparition de tous ceux que recyclent les frères Quistrebert — comme les peintures tournantes de la série Overlight, Pol Bury exposait des peintures mobiles à Bruxelles déjà en 1953 en promouvant l’idée d’œuvre transformable, comme ils ont utilisé la lumière noire, Lucio Fontana employait la peinture phosphorescentes dans Ambiante Spaziale a Luce Nera (1949), Pollock des laques de carrosserie pour leur fluidité pâteuse, BMPT et Support/Surface des processus similaires de déconstruction et d’approche linguistique de la peinture. En fait, ces peintures convoquent un moment de l’histoire où il s’agissait d’étudier non pas le champ de l’art, mais ses limites, pour les définir, les étendre et les étudier. Aujourd’hui, ces limites sont déjà définies, connues… et pour certaines dépassées, éprouvées. Et si le projet est effectivement « d’explorer les limites de la peinture », à l’heure de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, j’imagine surtout qu’on peut aller les explorer un peu plus loin qu’en ressassant les gestes de la modernité.

Bref, selon moi, les frères Quistrebert c’est de la peinture sexy pour institutions en vogue, avec une élégante touche de désinvolture (souvent annoncent-ils à la presse arriver aux vernissages en gueule de bois, c’est symptomatique), et qui faisant des détours par la vidéo sont une valeur sûre quand il s’agit occuper de grands espaces. Tant d’autres se sont cassé les dents dans le virage du Palais de Tokyo, alors que les frères Quistrebert, ce n’était pas ce qu’ils avaient annoncé (pour rappel, de vous casser la rétine) , peut-être, mais ce que l’on était en droit d’attendre d’eux. Abordable et agréable, une belle expérience sensorielle, avec ce vernis de complexité qui fait bien. Deux niveaux de lecture, genre qui plaît au péquin en visite dans la ville et au journaliste des Inrocks. Cela ne résout rien ni ne pose aucun problème, mais ça fait plaisir.

Zigzag, Florian et Michaël Quistrebert

Jusqu’au 11 novembre 2019

Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCCOD)

Jardin François 1er 37000 Tours

https://www.cccod.fr/florian-et-michael-quistrebert/

Image à la une : Vue de l’exposition « Florian et Michael Quistrebert. Zigzag » au CCCOD, 2019 © F. Fernandez - CCCOD, Tours. Courtesy des artistes et de la galerie Crèvecoeur, Paris.