Mathilde Supe, You can’t run from images

Un jeune homme et une jeune femme apparaissent à l’écran. Ils se sont probablement rencontrés sur Tinder. Ou est-ce un rendez-vous arrangé ? Ils se retrouvent dans un bar, commandent une pinte, discutent, timides et tranquilles. Ils parlent, se regardent, et vont danser. Évidemment, ils finissent par s’embrasser. Les images sont belles, léchées et séduisantes. La chute est courue d’avance. Facile ?

Le rendez-vous, en effet, a bel et bien été arrangé, par Mathilde Supe, pour le Salon de Montrouge 2019, et par l’équipe dont elle s’est entourée pour composer le film You can’t run from love. Il a été arrangé, aussi, par les clichés, solidement ancrés dans l’imaginaire collectif, qui ont fixé la manière dont doit se passer un premier rendez-vous. Véhiculés par le cinéma, la télévision et les médias, qui ensemble créent et alimentent des lieux communs et des « grands finals », ces clichés sont la forme et le fond du diptyque vidéo imaginé par Mathilde. Le jeune homme est viril et protecteur, il se charge de mener la discussion. La jeune femme hésitante, a peur de trop en dire, ou pas assez. À côté de l’écran, où se joue la scène de romance, des phrases défilent sur une télévision au fond noir. En lettres blanches, minuscules ou majuscules, brèves ou plus développées, elles décrivent tantôt ce qui se voit – les comportements des futurs amants –, tantôt ce qui a été escamoté – les secrets de tournage de la scène ou la manière dont elle a été composée –, tantôt enfin ce qui se lit d’ordinaire ailleurs, dans les livres de sociologie notamment – des notions venues expliquer des comportements plus généraux rejoués par les deux acteurs.

Trois niveaux de lecture sont habilement tenus en équilibre par l’artiste, vidéaste, réalisatrice, cheffe d’orchestre, metteuse en scène, et sociologue en puissance depuis qu’elle a repris ses études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, en sociologie des médias. Les mots servent de béquilles aux images par ailleurs tout à fait banales et déjà vues de la première rencontre. Ils ont été choisis avec soin par Mathilde et Elina Gakou-Gomba, la scénariste à laquelle elle a fait appel pour l’aider à écrire des phrases incisives, percutantes, à la manière d’un slogan publicitaire. Apparemment aussi simples que les images qu’elles commentent, elles sont le fruit d’un véritable travail d’équilibriste. Sur le fil des mots des vérités plus ou moins crues – plus ou moins arbitraires aussi – tentent d’avancer jusqu’à l’esprit de qui les lit. Anodines d’abord, impossibles à contredire car écrites par la main de la narratrice omnisciente qui a donné vie aux personnages, elles se complexifient jusqu’à venir recopier des notions de sociologie, psychologie ou neurologie sélectionnées par l’artiste. Elles revêtent alors un statut ambigu. Autoritaires, elles se font passer pour la vérité, celle énoncée par le ou la professeur.e, voix pédagogue et toute-puissante. Elles déconstruisent la soit-disant simplicité des images en leur imposant une lecture, la bonne car celle scientifique, validée par les livres. Pourtant, à partir du moment où elles s’effacent de l’écran, elles rencontrent des échos pluriels, parfois contradictoires dans la réception faite par chacun.e. Si Mathilde et Elina les ont faites si percutantes, c’est précisément pour que toutes et tous puissent y projeter leurs propres fantasmes. Exactement de la même manière que fonctionnerait un slogan publicitaire, pensé pour toucher la plus vaste audience possible mais aussi faire avec les a priori, habitudes de pensée (ou non) de chacun.e, les sentences qui défilent à l’écran imposent une lecture qui tente de contenir toutes celles possibles.

Mathilde réalise Cruel Park entre 2015 et 2017. À mi-chemin entre blockbuster, western et zapping compulsif, le film met en images la quête d’un jeune homme et d’une jeune femme qui, perdus sur une île méditerranéenne, tentent de se retrouver. Les rares dialogues sont étranges, les deux acteurs se parlent mais ne se répondent pas. Ils sont à côté l’un de l’autre mais ne se voient pas. Ce sont des images qui ne collent pas, qui auraient pu montrer le chemin mais qui ne font que perdre davantage les acteurs et actrices, spectateurs et spectatrices. Le film déploie un labyrinthe de données empruntées à Internet, à la télévision ou à la publicité, à des clips ou des tutos Youtube. Toutes mettent en scène l’idéal d’un soi hyper normé et contrôlé, dont ces médiums entendent dire à quoi il doit ressembler, comment il doit se comporter, vers quoi il doit tendre et ce qu’il doit désirer. Cruel Park est un enchaînement de ces images pendant une heure et demie, sans véritable scénario. Il n’y a pas à proprement parler d’actions, mais une succession de séquences dans lesquelles il est impossible de ne pas se perdre à son tour. Mathilde l’avoue elle-même, ce film est un peu chiant à regarder.

En le réalisant elle se demandait si un film qui ne serait qu’une enveloppe de films fonctionnerait quand même. Avec le recul, elle se rend compte que tout ce qu’elle a envie d’explorer maintenant est déjà contenu dans Cruel Park. La femme et sa mise en scène, consciente ou non, sont omniprésentes, autant que la tension et le déséquilibre – inévitable – entre les mots et les choses. Boîte à images et à idées, il est le lieu d’une exploration formelle pour la jeune vidéaste ; il est devenu la base d’une exploration et d’une mise en forme du contenu.

Depuis Cruel Park, Mathilde a assumé le fait d’aimer les belles images, celles qui séduisent l’œil immédiatement parce qu’elles mettent en forme un monde idéal en apparence, celles qui donnent envie d’acheter, de ressembler à, de devenir comme. Aux Beaux-Arts, on lui dit que des images pareilles manquaient de fond. Publicités, vanités, pour toujours vouées à être lisses et superficielles, incapables de construire un discours un tant soit peu intéressant. N’y aurait-il qu’une forme permise pour faire émerger de la matière ? Tristes injonctions qui ne peuvent s’empêcher de poser des questions de légitimité. Comment alors trouver sa place ? Pourquoi se contenter d’une place ? Je n’ai pas fait d’études d’arts mais j’ai retrouvé le même mécanisme au cours de mes études, elles aussi très académiques. En sciences humaines ou en histoire de l’art, un texte trop littéraire n’a pas (vraiment) sa place. Pour être chercheur.se reconnu.e par ses pair.e.s, il faut parler le jargon.

Mathilde, elle, a réussi, comme elle pouvait, à s’émanciper. Car au milieu des artistes, elle se sent ailleurs, et, parmi les sociologues, professeur.e.s, réfugié.e.s politiques ou étudiant.e.s qu’elle côtoie désormais à l’EHESS, elle est plus que jamais artiste, parce que praticienne. Ses explorations formelles ont répandu le terreau de ses nouvelles explorations textuelles. Elle a choisi d’unir la forme et le fond. Les assertions visuelles de Mathilde sont belles et justes. Elles sont agréables à regarder. Devant elles, on passe un bon moment. Mathilde ménage, séduit, instruit et laisse à ses spectateurs.trices les outils d’émancipation qu’elle a appris à utiliser pour trouver son lieu à soi. Elle s’auto-commente et s’auto-déconstruit, dans l’espoir que ce qu’elle a observé, appris et transmis puisse permettre à ses publics de se responsabiliser, et de s’émanciper à leur tour.

Horya Makhlouf

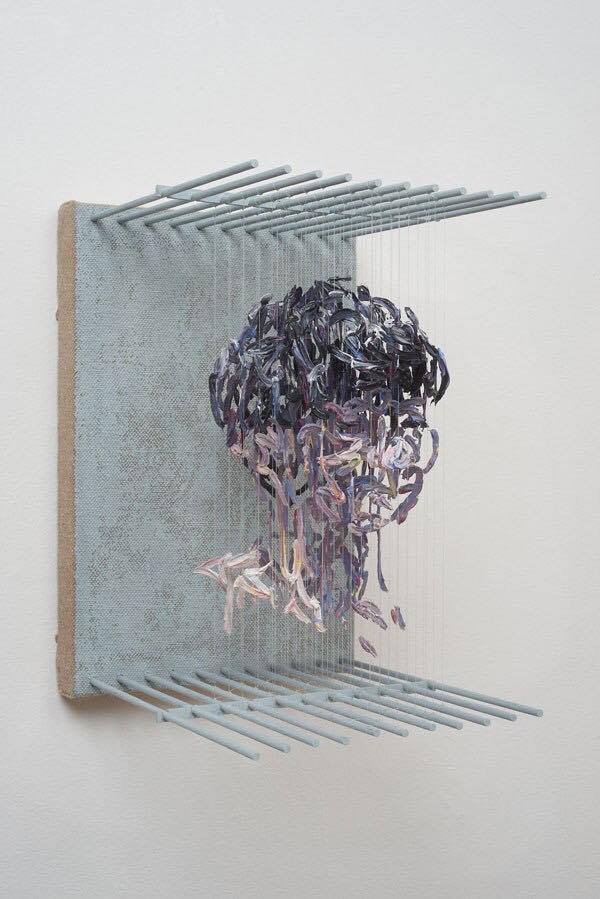

Légendes détaillées des visuels :

Mathilde Supe, You can’t run from love, 2019, vidéo HD, couleur, 9 min. (avec Pauline Parigot et Charles Van De Vyver ; image : Théo Sixou et Victor Peressetchensky ; montage : Antoine Plouzen Morvan ; musique : Olivier Bettendorff ; lumière : Baptiste Joxe ; mixage : Clément Mancheron ; scénario : Mathilde Supe et Elina Gakou-Gomba), Courtesy Mathilde Supe.

Mathilde Supe, Cruel Park, film, installation vidéo et plateforme interactive, 2015-2017, vidéo HD, 1 h 20 min. (avec Valentine Basse, Théo Comby Lemaitre, Gregor Daronian, Nina Villanova, et les acteurs de l’ensemble 23 de l’ERACM, École Régionale d’Acteurs de Cannes-Marseille ; image : Mathilde Supe ; montage : François Duverger ; son Clément Mancheron ; musique : Arthur Lavandier), Courtesy Mathilde Supe.