CHUCK CLOSE ET L’HYPERRÉEL

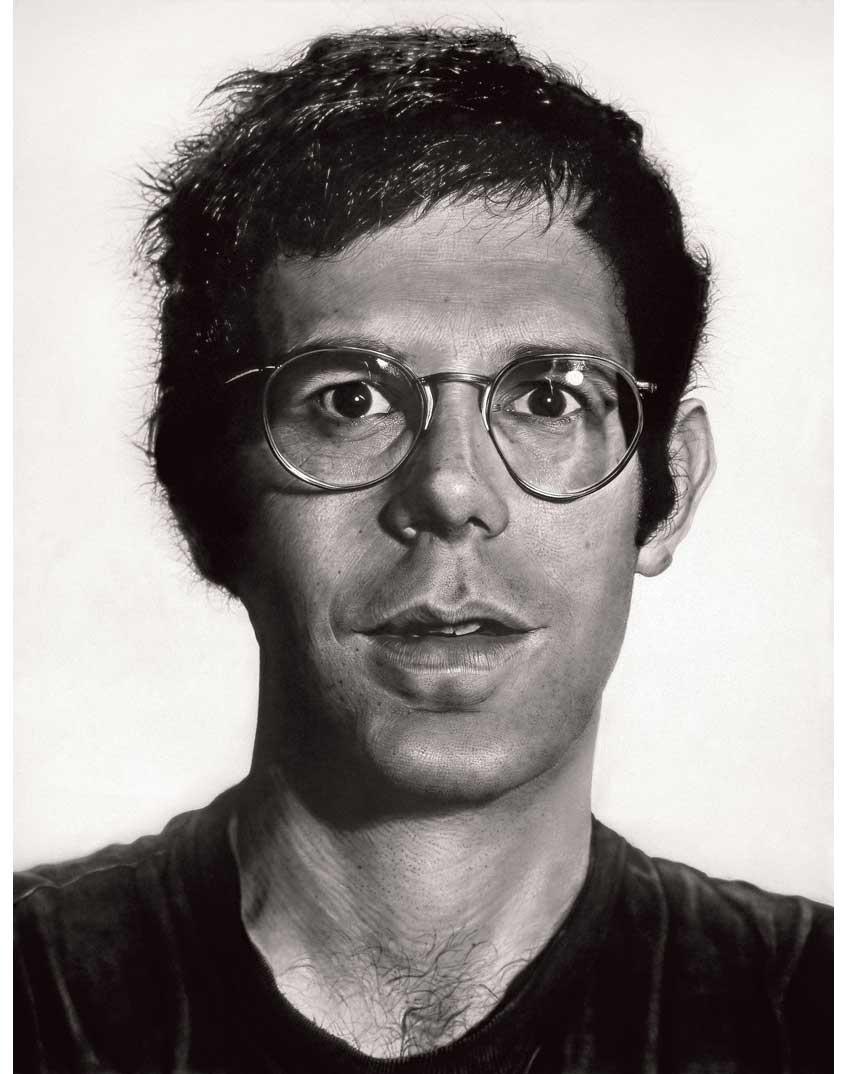

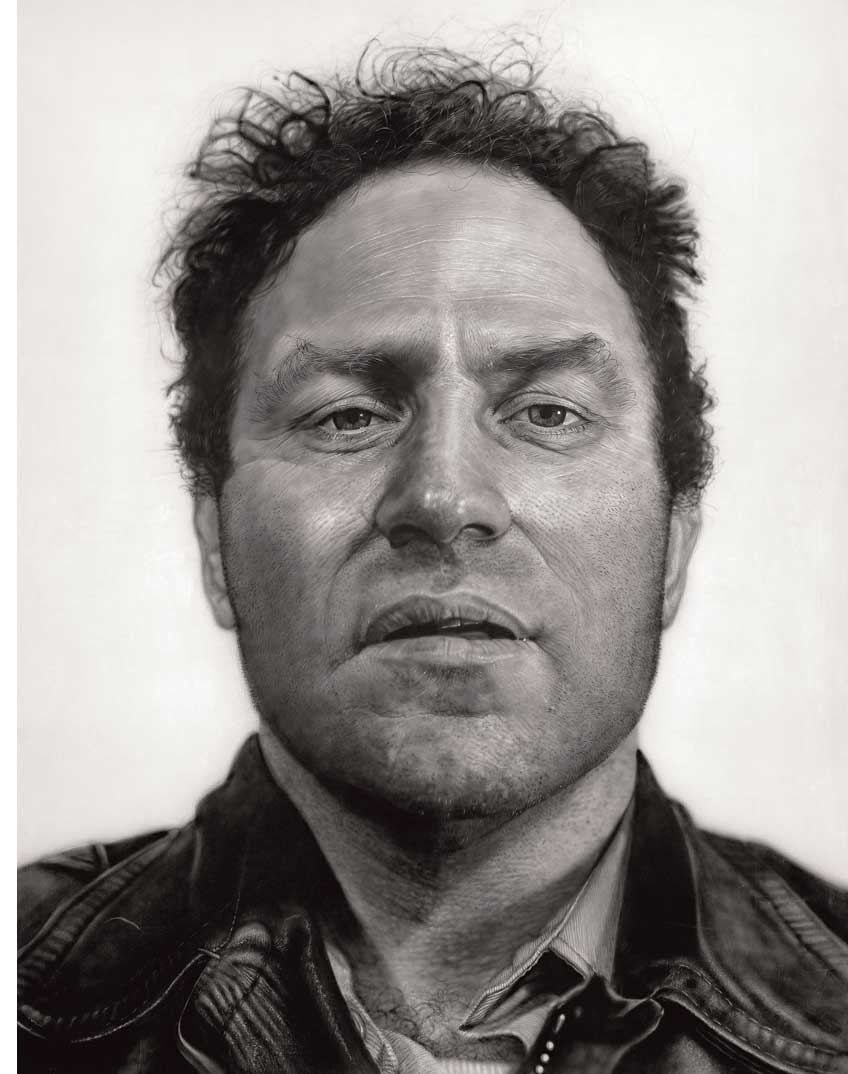

Phil, Nancy, Richard ou encore Franck sont les amis de Chuck Close, un artiste américain né en 1940. Le physique banal de vous et moi, le regard neutre d’une photographie d’identité, pas de quoi s’alarmer. Phil paraît tête en l’air, Nancy souffre-t-elle d’un strabisme ? Joe respire la bonhommie, alors que Richard semble sortir de prison. Franck a juste l’air sympathique. Pourtant, tous nous intriguent. Leur tête fait 2m74, nous surplombe et nous étonne. Si Chuck Close photographie ses amis, il préfère en réalité les peindre à la manière d’un photomaton spécialisé en photo d’identité.

Le mariage de la photographie avec la peinture

Pour peindre Phil, Richard, ou Nancy, Chuck Close développe deux photographies, l’une plus grande, et l’autre constituée de montages de plusieurs impressions. Il quadrille une toile de plus de 550 carreaux, et se met minutieusement à reproduire la photographie en dessinant de haut en bas son motif favori, la tête. Vient ensuite une couche d’acrylique, moment où il décide d’accentuer les endroits nets, les plus brillants. L’artiste aime jouer de l’illusion photographique. Chuck Close ne peint pas la réalité, mais la vision photographique qu’il a de son modèle. C’est sans doute pour cela que Nancy paraît comme une sainte, entourée d’un halo. Ses mâchoires s’évanouissent dans ses cheveux, le contour est indécis, extrêmement flou, alors que le duvet de sa joue gauche est si tactile qu’il nous paraît réel.

Toute l’illusion spatiale de la photographie se recrée devant nos yeux stupéfaits. L’appareil photographique, désigné par Walter Benjamin comme médium par excellence de la reproductibilité technique, n’est comme chacun sait pas conscient de la réalité qu’il capture, à l’inverse de l’œil humain, et c’est ainsi que nous piège Chuck Close, nous qui sommes tant habitués à embrasser quotidiennement les images. L’artiste voit dans cet appareil qui met à plat la complexité d’une réalité tridimensionnelle, « une manière de voir plus exacte et plus objective ».

Dès lors, Chuck Close ouvre un boulevard pour la photographie, il la dote d’une importance jusqu’alors inédite et repense une peinture arrivée à essoufflement où l’action même de peindre, le geste, est devenu le seul ressenti de réel que le spectateur éprouve devant une œuvre abstraite des années 50. Nul mimétisme n’est alors accepté, nulle copie tolérée. Chez Jackson Pollock par exemple, l’acte de peindre libère le subconscient, la psyché individuelle et traduit une énergie vitale au moment de la création. C’est là un instant de vie capturé, un moment brut, une réalité pure comme figée sur la surface de la toile, ne renvoyant qu’au processus créateur que l’artiste se donne. A l’inverse, Chuck Close impose une surface lisse, brillante, pop’, excessive, créée non pas avec impulsivité, mais via patience et minutie. Alors que le genre du portrait est vu par Clément Greenberg, critique phare de l’époque, comme la pire sottise de son temps, Chuck Close lui jette en pleine figure un savoureux mariage qui donne une nouvelle jeunesse à nos deux médiums et dépoussière le genre académique du portrait.

Un artiste ancré dans son époque

Observons que ce virement radical en faveur d’une nouvelle peinture, puise néanmoins ces sources chez ses apparents ennemis, notamment chez Jackson Pollock. En effet, dans l’abstraction proposée par Pollock, aucune tâche n’est plus importante qu’une autre. Le regard du spectateur balaye la toile sans hiérarchie aucune : il s’ accroche sur des amas de peinture, et glisse nonchalamment sur le relief suivant. Chez Close, le grain de beauté que l’on observe sur la joue gauche de Phil est produit avec la même minutie que le cercle qui forme son iris. Pourtant le regard du spectateur hiérarchise, regarde les yeux avant de repérer ce malheureux grain de beauté. Mais c’est une illusion. Parce que le visage humain lui est familier et banal, le spectateur se créé une hiérarchie : il a l’habitude de regarder son interlocuteur dans les yeux. Pourtant, en surface, la tâche reste une tâche, comme elle l’est chez Pollock.

C’est donc par de subtils glissements que Chuck Close maîtrise en réalité les enjeux de son époque. Ainsi, nous remarquerons dans la pratique de l’artiste, un flirt assumé vers l’automatisme conceptuel de Roman Opalka. Pour les deux artistes, la peinture est fastidieuse, répétitive, mécanique et même comparée au tricot pour Chuck Close. En bref, elle devient système qui engloutie la traditionnelle composition du tableau et donne force à un schéma que s’impose l’artiste.

Enfin, notons une dernière similitude avec l’art minimal cette fois-ci : les têtes de Close ne sont jamais perçues globalement. Face à une telle dimension, le spectateur ressent comme un besoin de se rapprocher au plus près de la toile, pour saisir toute l’énigme de l’hyperréalisme, pour percer à jour la technique de l’amusante ressemblance photographique. Or là réside tout le paradoxe : la surface est violente, elle ne dit rien. La technique agresse de par son mimétisme parfait. Il n’y a rien à découvrir, rien à voir, seule la précision du peintre. Nous faisons face à une image usée, vide de contenu qui se réduit donc à son existence matérielle immédiate, s’offrant dans sa globalité, sans aucun mystère à percer. Nous observons alors une nette corrélation avec l’art minimal où le ressenti est banni, interdit. Kim Levin choisit par ailleurs ce biais pour aborder les têtes de Chuck Close : elles apparaissent pour lui comme des « images aussi statique et iconiques, aussi isolées et littérales, que le cube minimaliste » [1].

Le triomphe de l’artificiel

Mais le mal être est pour autant ressenti, le doute opère face à tant de minutie, à tant de froideur. Baudrillard nous éclaire en ce sens : « De médium en médium le réel se volatilise, il devient allégorie de la mort, mais il se renforce aussi par sa destruction même, il devient le réel pour le réel, fétichisme de l’objet perdu, non plus objet de représentation, mais extase de dénégation et de sa propre extermination rituelle : « l’hyperréel » [2]. Ainsi, en allant de reproduction en reproduction, se produit une sorte de téléphone arabe de la réalité : on creuse une incertitude encore plus grande entre le vrai et le paraître. Notons qu’à l’époque, la photographie, tout comme le cinéma et la télévision font partie de la réalité et du quotidien des femmes et des hommes, au même titre que les phénomènes véritables, palpables, ou physiquement vécus, puisqu’ils affectent de manière égale la perception de chacun. Le monde réel devient alors l’un de ses propres simulacres, une machine descriptive parfaite qui fournit toutes les données du réel, mais qui en court-circuite toutes ses vicissitudes, tous ses malheurs. Ce que Baudrillard acte en écrivant ces mots est que nous vivons dans l’hyperréel : ce qui était auparavant perçu comme une scène imaginaire et métaphorique se dissout dans la réalité, dans notre réalité. C’est le triomphe de l’artificiel, de la surface. C’est le triomphe de Chuck Close, d’une peinture où la construction visuelle est plus forte que la réalité, un monde où la réalité a déserté. Submergée par les médias elle a laissé place au simulacre.

[1] Kim Levin, dans Hyperréalismes USA 1965-1975, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 27 juin – 5 octobre 2003, commissaire Jean-Claude Lebensztejn et Patrick Javault

[2] Jean Baudrillard “L’échange symbolique et la mort”, chapitre “l’hyperréalisme de la simulation”, Paris 1976, dans Art et Théorie, une anthologie de Charles Harrison et Paul Wood, 1992