STURTEVANT, RÉPLIQUE ET CRÉATION

« Pleine à craquer de culot et d’intellect ».

Voici comment Elaine Sturtevant répondait en 1998 à la question de Joerg Bader : Comment définiriez-vous votre oeuvre ? « Pleine à craquer de culot et d’intellect » ! Cette réponse, lapidaire, illustre en même temps que l’humour bien connu de l’artiste deux traits fondamentaux de son travail : l’effet coup de point qu’il eut sur la manière même de concevoir la notion d’oeuvre d’art, et son aspect profondément conceptuel.

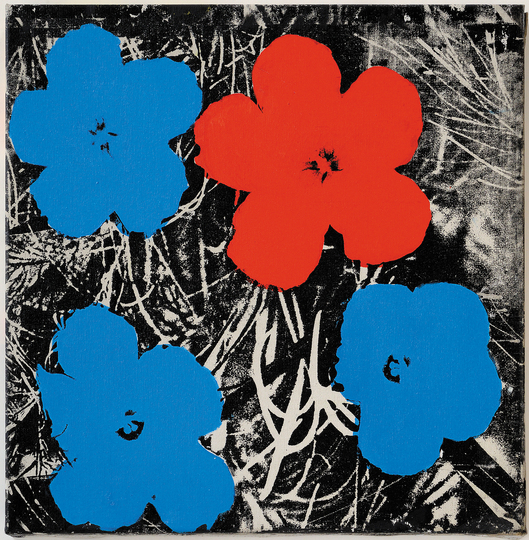

C’est en 1965, à New York, que Sturtevant commence sa carrière. Elle reproduit alors – de mémoire dit-elle – le travail de jeunes artistes, tels Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Frank Stella, James Rosenquist et Roy Lichtenstein, créant des oeuvres provocantes qui, selon ses mots, ont conduit les marchands d’art et certains artistes à « flipper complètement ». Après une période de 10 ans de retrait entre 1974 et 1985, Sturtevant recommence à produire et à exposer, s’intéressant à une nouvelle génération d’artistes dont Keith Haring, Robert Gober, Anselm Kiefer, Paul McCarthy, et Felix Gonzalez-Torres. Mis à part Marcel Duchamp, les artistes qu’elle a « reproduit » n’étaient pas encore reconnus au moment où elle l’a fait, mais tous le sont devenus par la suite, conduisant nombre de critiques d’art à s’extasier devant sa clairvoyance. Les années 2000 sont le temps de la reconnaissance internationale pour l’artiste, à qui l’on accorda la première grande rétrospective en 2004, au Museum für Modern Kunst de Francfort, suivie par une exposition à la Tate Modern en 2009, au MAM en 2010 et par le lion d’or de la biennale de Venise en 2011.

Copie, réplique, répétition ?

Pour appréhender le travail de Sturtevant, mieux vaut commencer par brosser un tableau négatif, par dire ce que son oeuvre pourrait sembler être mais n’est pas pour autant !

Commençons par récuser le lieu commun : contrairement à ce qui a beaucoup été dit, Sturtevant n’est pas le précurseur du courant appropriationniste, et son travail ne doit pas être assimilé à celui de Sherrie Levine ou de Mike Bidlo. L’artiste elle-même récusait fortement cette position, et pour cause : ne modifiant pas le format ou les matériaux des oeuvres qu’elle réplique, et ne s’intéressant pas aux figures iconiques de l’art – mis à part Duchamp – elle ne répond pas aux deux principaux critères de l’appropriation.

Ne limitons pas non plus son oeuvre à une simple critique de la notion d’originalité. Effectivement, devant un Sturtevant le spectateur est pris de doute. Il reconnait l’oeuvre, mais sait qu’il ne s’agit pas d’un original. Est-ce une simple copie ? Est-il seulement ici question de mettre en cause la notion d’originalité ? Surement pas ! Remarquons d’ailleurs que les oeuvres de Sturtevant, réalisées avec une maitrise technique impressionnante, sont uniques, et par là même sont originales : cette notion n’est pas détruite dans son travail.

N’enfermons pas non plus l’artiste dans un discours anticapitaliste, et ne faisons pas de son oeuvre un simple réquisitoire politique. Ne contestant pas la valeur d’une oeuvre d’art unique et originale (valeur qu’ont ses propres oeuvres) il parait difficile de l’assimiler à une dénonciation du marché de l’art, duquel elle ne manque d’ailleurs pas de faire le bonheur.

Mais alors comment la définir ? L’artiste a beaucoup écrit sur son travail de « réplique », ainsi que sur les théories qui le portent, et ces textes constituent une bonne porte d’entrée à qui voudrait comprendre son oeuvre. En 2007, dans « Un vice inhérent : la réplique et ses conséquences dans la sculpture moderne », elle tente une définition de cette notion, qu’elle différencie radicalement de la copie et de la répétition :

« La réplique n’est pas copie, mais pourrait l’être.

La réplique pourrait être un double, mais sa similitude

nous prendrait en défaut.

La réplique ne pourra jamais être répétition,car la répétition, c’est la différence.

[…]

La copie, bien entendu, possède l’absolue

beauté de paraître identique à

l’original.

Mais elle cache aussi de dangereuses

lacunes.

La technique rigide requise pour fabriquer

dans ses moindres détails une copie exacte la prive de sa

force ; l’oeuvre d’art devient statique,

meurt.

Il n’y a ni opposition ni confrontation ;

elle est incapable d’imposer

et

de créer une action.

Un tel refus des éléments critiques présents dans une

oeuvre d’art revient à refuser à l’artiste

son instrument le plus puissant.

Voilà, c’est inacceptable.

[…]

La lutte, la révolte, tout le poids

et la pulsion d’une oeuvre d’art

devraient être présents dans une réplique pertinente.

À ce titre :

La copie est exclue.

Le double est exclu.

La répétition est exclue.

Répéter est exclu.

Re-faire et re-fabriquer

sont catégoriquement exclus. »

Mais alors qu’est-ce que la réplication ? Pour comprendre la différence fondamentale qu’il y a avec la copie et la répétition, et au delà de la nécessité évoquée plus haut d’une oeuvre en mouvement, active, souvenons-nous que l’artiste affirme reproduire de mémoire. De ce fait elle est bien plus proche de la réactualisation du passé que de la copie d’une oeuvre. En réactualisant elle passe du côté de l’action et s’éloigne radicalement de la passivité conceptuelle du copiste. L’intérêt n’est pas la surface, l’intérêt n’est même pas la forme que prend l’oeuvre, l’intérêt se trouve dans le concept, il est interne à l’oeuvre.

En 2003, dans Modes de pensée modes d’être, Sturtevant donne un élément de compréhension de son travail et explicite justement cette notion d’intériorité :

« Néanmoins, aller au-delà de la surface de l’art,

mettre à l’épreuve sa structure sous-jacente,

le pouvoir silencieux de l’art,

exige l’utilisation de la dualité de la représentation pour

en inverser drastiquement le contenu.

Donc, quand le contenu ne se réfère plus au visible,

il existe un saut radical de l’image au concept

de l’extérieur à l’intérieur. »

L’intérêt de la réplication c’est le passage par la duplication de l’image au concept. Lorsque Warhol répète sans cesse, il pose la question de l’image et de son pouvoir au sein de la société, lorsque Sturtevant réplique Warhol, elle pose la question de l’oeuvre d’art ! Son travail est complètement conceptuel, rejoignant par là le paradigme duchampien théorisé par Thierry de Duve dans Résonances du readymade en 1989 : celui de l’art sur l’art, de l’art à propos de l’art. Marcel Duchamp initiait ce paradigme en n’accordant à ses readymade qu’une fonction énonciative, Sturtevant l’appréhende par la simple réplication d’une oeuvre pré-existante.

Réponse au diktat de l’originalité !

Nelson Goodman proclamait en 1976 dans Les Langages de l’art que « La question ardue de savoir pourquoi il existe une différence esthétique entre une contrefaçon parfois réussie et une oeuvre originale constitue un défi contre une des prémisses fondamentales dont dépend la fonction même des collectionneurs, musées et historiens d’art ».

La première question posée par Sturtevant, la plus évidente, est celle de l’originalité, et de son importance dans le monde de l’art. Ce fantasme de la singularité, mythe de l’ère romantique devenu symbole de la rupture moderne, est finalement relativement récent et Sturtevant s’en sert pour déstabiliser le spectateur. Qu’est-on en train de regarder ? C’est précisément cette question qui est au coeur de son travail : si ce n’est pas ce que je crois reconnaitre, qu’est-ce ? Une copie ? Une mauvais blague ? De l’art ?!

Avec cela c’est la question du vrai et du faux qui est posée. « Loin de faire des faux bien sûr, Sturtevant crée de vrais faux-semblants. Bien sûr ceci n’est pas une fleur. Pas un Warhol non plus. Ni une copie de Warhol d’ailleurs. Au mieux un italique de Warhol. C’est un Sturtevant. » (1) C’est dans ce passage de l’un à l’autre, et tout ce qu’il implique pour l’artiste, le regardeur et finalement l’oeuvre – rendue à elle-même l’espace d’un instant – que se trouve le premier intérêt conceptuel de son travail.

« Mort de l’auteur » et naissance du regardeur

En 1968, dans la revue Manteia, Roland Barthes clôt son article-manifeste par cette assertion s’abattant comme un couperet : « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur ».

La mort de l’auteur proclamée par Barthes est associée à la naissance du lecteur, et il est signifiant de remarquer que Sturtevant, qui dans les mêmes années 1960 dépossédait l’auteur de ses propres oeuvres, se présenta toujours comme un regardeur. Réappropriation et réplication ne font alors plus qu’un.

Dans son article, Roland Barthes explique qu’ « un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation ; mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à present, c’est le lecteur : le lecteur est I’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture ; l’unité d’un texte n’est pas dans son origine mais dans sa destination »(2). Cette réflexion sur la littérature peut tout à fait – et cela a d’ailleurs été fait – s’appliquer aux arts visuels, et donc aux images. Sturtevant est le regardeur des oeuvres qu’elle réplique, et peut donc être assimilée au lecteur dont parle Barthes. L’image de ces oeuvres prend vie en elle. En elle, cette image est unique, en quelque sorte elle a créé une image dont l’oeuvre « originale » n’est que le support. Cette nouvelle image qui s’est créée en elle est ensuite matérialisée par le geste de réplication. Cela est d’autant plus vrai que Sturtevant réplique de mémoire : elle projette formellement l’image qu’elle a de l’oeuvre. Finalement, de la même manière que Barthes questionne la figure de l’auteur-créateur, Sturtevant défait la notion d’artiste comme unique créateur et affirme le rôle du regardeur.

Concluons cette réflexion en remarquant que l’aboutissement de ce processus est la formation d’une nouvelle image, à partir de l’oeuvre de Sturtevant, dans nos corps respectifs : c’est seulement comme cela que les images sont vivantes. Affirmer la prééminence de l’artiste c’est décréter la mort de l’art !

Répétition et puissance de la différence

En 2009, Bernard Blistène interroge Sturtevant et lui dit : « J’ai toujours considéré votre travail comme un catalyseur ; une façon de déclencher la réflexion. » Ce à quoi elle répond : « Avec tous ces imbéciles autour de nous et la force du mouvement anti-intellectuel aujourd’hui, c’est une tâche monumentale. Après tout, la stupidité est notre nouveau chic. »(3)

Par son geste, Sturtevant entend interroger, pousser à la réflexion, et rejoint en cela la remarque de Deleuze dans Proust et les signes (1964) : « La pensée n’est rien sans quelque chose qui force à penser, qui fait violence à la pensée. Plus important que la pensée, il y a ce qui donne à penser ; plus important que le philosophe, le poète. »

Le lien de Sturtevant avec Deleuze est plus profond, et rejoint la théorie développée par le philosophe dans Différence et Répétition en 1969. La répétition chez Deleuze n’est en aucun cas reproduction du même, mais « puissance de la différence », c’est à dire un processus positif qui consiste en la condensation de singularités et non pas en l’alignement de régularités. C’est cela que nous pouvons trouver dans les répliques de Sturtevant. Cette puissance de la différence (tant externe qu’interne), qui renvoie à la notion d’inframince décalage développée par Deleuze (deux gouttes d’eau ne peuvent par essence être identiques), constitue probablement l’une des principales qualités conceptuelles de son oeuvre et agit finalement comme un initiateur de pensée, ce à quoi appelle le philosophe.

Simulacre et réalité

Nous finirons ces développements conceptuels par l’évocation de la notion de simulacre, largement développée par Baudrillard dans Simulacres et Simulation en 1981, qui va nous permettre de mieux appréhender la réalité de l’oeuvre de Sturtevant, d’en approcher la nature profonde.

Dans le premier chapitre de son livre, Baudrillard définit le simulacre comme suit : « Le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité. […] Le simulacre est vrai. » De la même manière, les répliques de Sturtevant ne viennent jamais remplacer ou occulter les oeuvres sur lesquelles elle s’appuie, et leur titre vient d’ailleurs systématiquement rappeler cette origine. Nous pouvons même affirmer que les oeuvres de Sturtevant ont besoin de laisser visible cette autre réalité, car quel serait leur intérêt conceptuel sinon ? L’affirmation de la réplique nécessite une référence proclamée. Et en même temps, ce simulacre qu’est l’oeuvre nouvellement créée existe indépendamment de l’oeuvre originelle : il est vrai. Ainsi les répliques de Sturtevant peuvent être lues au regard de la notion de simulacre développée par Baudrillard, et l’image créée renverrait alors au premier des 4 types qu’il définit : elle est le reflet d’une réalité profonde : le transfert des images de support à esprit, et la vie des oeuvres, qu’elle affirme, qu’elle réactualise. À cause de cela, et en suivant la typologie de Baudrillard, c’est du sacrement qu’il faudrait rapprocher les oeuvres de Sturtevant, en tant que signe visible d’une réalité tant profonde qu’imperceptible.

…

Réplique, n.f. : « Séisme, ou ensemble de séismes succédant à un grand tremblement de terre ». Quel cataclysme que l’oeuvre de Sturtevant dans les années 1960-1970, séisme découlant directement du tremblement de terre duchampien. Mais c’est le propre du séisme de modifier le paysage et de se calmer par la suite : c’est exactement l’effet qu’eut l’oeuvre de Sturtevant sur le monde de l’art.

« Texte d’un personnage dans un dialogue théâtral, en réponse aux questions ou au discours de son ou de ses partenaires ». Les oeuvres de Sturtevant doivent être vues non comme obstruant l’oeuvre originelle, mais au contraire comme dialoguant avec elle, pour faire naitre une pensée conceptuelle riche, entre répétition, simulacre et mort de l’auteur, nous menant à nous interroger sur la valeur de l’original, sur la notion de copyright, sur les modalités d’accrochage, sur le lien entre l’oeuvre et le regardeur : autant de sujets constitutifs de la conception que nous avons de l’art, et ici remis en question.

(2) Roland Barthes, « La mort de l’auteur », in Manteia, n°5, 1968.

(3) Entretien du 27/02/2009, in Sturtevant, The razzle dazzle of thinking, ARC / Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2010.

Image à la Une : Sturtevant, Lichtenstein's Happy Tars, 137 x 132, 1967/68.