Nathanaëlle Herbelin, des murs vides comme des manifestes de peinture

Des peintures de Nathanaëlle Herbelin, quelque chose de spécial se dégage, comme de métaphysique. Mais encore faudrait-il définir ce que c’est, qu’une peinture métaphysique, parce qu’au fond, jeter cet adjectif sur ce nom, comme ça, comme on jetterait une pierre dans le ciel, ça n’a pas beaucoup de sens.

On a déjà accolé l’adjectif au nom, c’est vrai, au début du XXe siècle. Giorgio de Chirico, Carlo Carrà et Giorgio Morandi en étaient les artisans, eux qui refusaient, en substance, d’axer leur travail sur les recherches exclusivement formelles des avant-gardes.

« Dans le mot métaphysique, je ne vois rien de ténébreux, écrivait Chirico. C’est cette tranquille et absurde beauté de la matière qui me paraît “métaphysique“, et les objets qui, grâce à la clarté de la couleur et grâce à l’exactitude des volumes, se trouvent placés aux antipodes de toute confusion et de toute obscurité me paraissent plus métaphysiques que d’autres objets. » [1]

La caractéristique qu’émergeait de la peinture métaphysique, c’était donc la fidélité au réel — puisque c’est lui, le réel, et surtout le fait de le voir, qui est métaphysique — mais un réel figé par l’immobilité de la vision.

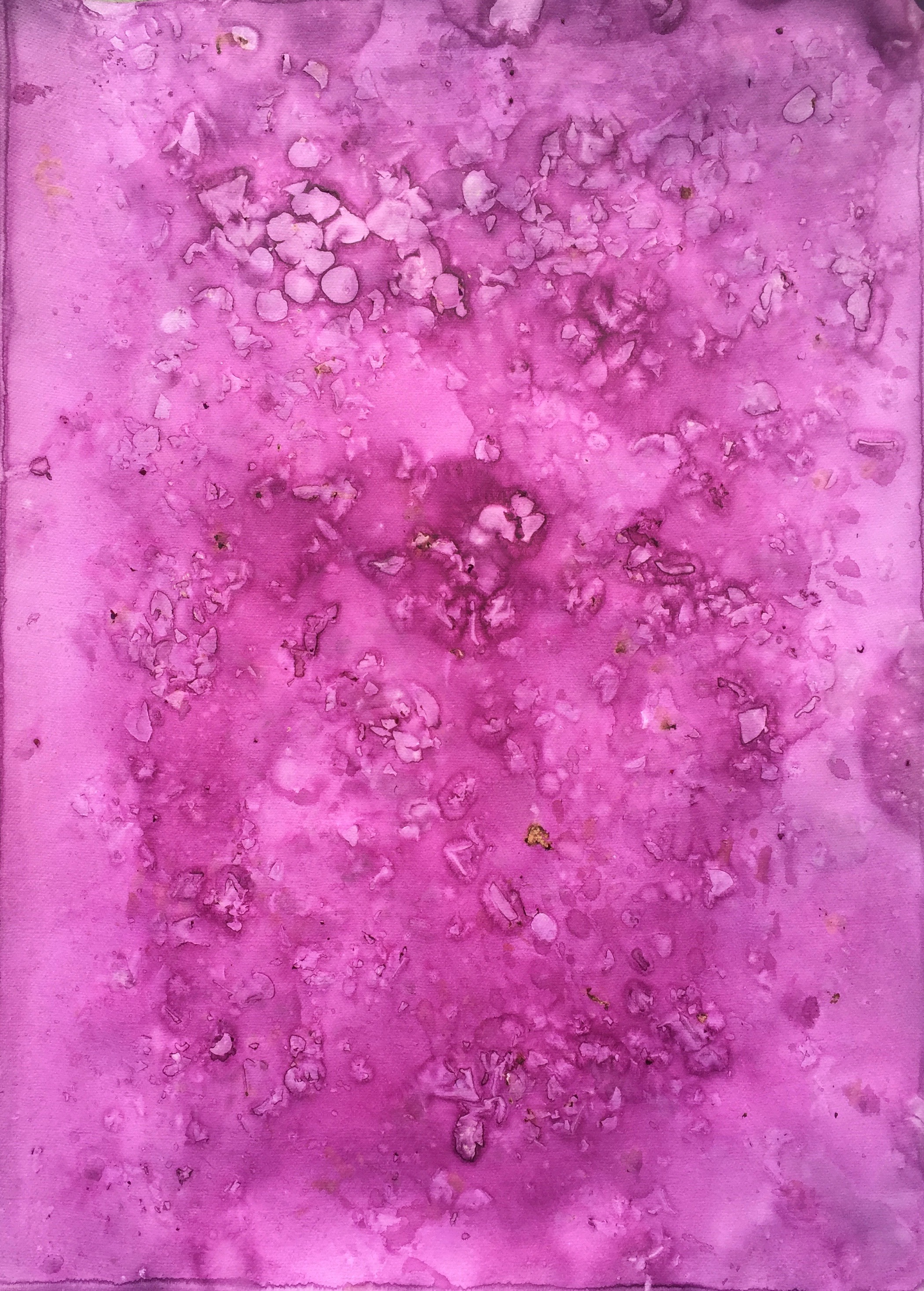

Cela n’a l’air de rien ce que peint Nathanaëlle Herbelin, mais cette immobilité, ce « silence magique » que Carlo Carrà percevait dans la peinture de Giotto et avec lequel il comptait renouer, eh bien, on le retrouve chez elle. C’est une peinture figurative, dans le sillage de nombreux peintres de sa génération. Une mimèsis. Elle peint l’apparence des choses, à la fois diaphanes et contrastées, et la simplicité des sujets détonne avec leur puissance d’évocation. On y retrouve des paysages pelés, tirés d’une résidence en Judée, d’ocres claires et de bleus céruléens, ondoyants lascivement dans la chaleur du désert ; des scènes domestiques, des intérieurs, qu’elle a souvent titrés d’après les romans de Georges Perec, comme pour reconnaître cette manie partagée avec le « peintre de la société actuelle » d’aborder l’humain, non au travers de ce qu’il est, d’une quelconque ontologie, mais de ce qui l’entoure, de ce qu’il est par les empreintes laissées dans les lieux habités, par ses actes ; des objets décontextualisés, un container, un bloc de béton, comme des énigmes esthétiques ; quelques portraits. Nathanaëlle Herbelin réalise une peinture dite maigre, peu de couches, une, deux, trois tout au plus, et le plus souvent, frottées, grattées. Des apprêts blancs confèrent à ses toiles cette lumière si singulière et donnent aux tableaux l’aspect de fresques — ce qui n’est pas sans renforcer leur solennel immobilisme.

Dans cette production, les paysages intérieurs ont toujours eu pour moi un écho particulier, et c’est ceux que j’aimerais commenter aujourd’hui — Still Life (2015), Temple (2016), Les choses, Perec (2017), Espèce d’espace (2018), Cerulean (2018), Arad (2018) et peut-être aussi Blue Checkpoint (2017), qui n’est pas une peinture domestique stricto sensu, mais partage avec ces dernières quelques parentés. Deux caractéristiques émergent de ces peintures : l’importance laissée au vide — le vide pictural, mais aussi l’absence des vivants que l’on retrouvait déjà chez les tenants de la peinture métaphysique —, et de légers écarts avec la réalité qu’elle représente.

Les peintures de Nathanaëlle Herbelin laissent place à de légères anamorphoses, soulignées par la complexité et la longitudinalité des sols qu’elle représente — lattes de parquet, carrelages. Un esprit obtus viendrait parler de faute, en ne voyant là que la rupture avec un champ de règles, dans ce cas, celui de la représentation photographique. La faute, c’est l’écart au système partagé, soit, mais quand on en arrive à l’expression, elle peut devenir style. L’auteur qui écrit trop bien, écrit mal. Il en va de même pour les peintres. Dans le cas d’une peinture mimétique, ces écarts, bien que faibles, produisent un effet non négligeable. C’est le monde qui apparaît sens dessus dessous. Rien n’est plus fragile que la faculté humaine de percevoir et de se représenter la réalité…

Notons que ce qui distingue la peinture figurative contemporaine avec celle qui s’est développée à partir du milieu du XVe siècle en Europe, c’est — le plus souvent — l’absence d’emploi de camera obscura chez les jeunes peintres. La conquête de la perspective et de la « bonne » représentation de la réalité est passée par la réalité elle-même. La peinture classique est plus photographique qu’on ne l’entend souvent. Alors, parfois, Nathanaëlle Herbelin peint d’après photographie, d’autre fois, non, mais aucune trace d’utilisation d’outillage optique pour l’aider. Ces légères anamorphoses, naturelles, dans la perspective conique rappellent ainsi celle des primitifs, quand la lentille ou le miroir n’étaient pas encore utilisés par les peintres.

Le second point, c’est le vide. Dans les toiles évoquées, qui partagent d’ailleurs une composition frontale, les murs aux enduits défraîchis prennent une place prépondérante, parfois deux tiers de l’espace pictural. Ce sont des espaces « vides », presque myopes. Des espaces qui ne disent rien, mais qui ne sont pourtant pas muets puisqu’ils sont l’occasion pour Nathanaëlle Herbelin de décliner de superbes pans, frisant avec l’abstraction, témoignant d’une peinture qui, si elle apparaît figurative, ne cède rien à l’informel.

Ce vide, l’aspect de fresque, c’est l’occasion d’un rapprochement, celui que j’ai toujours ressenti, au fond, face à ses peintures, avec une Annonciation de Fra Angelico, celle de la cellule N°3 du Couvent San Marco, à Florence. Elle figure l’Archange Gabriel, et la Vierge, dans l’espace primo-perspectiviste de Fra Angelico, une cellule fermée par une voûte qui fournit les limites supérieures de la fresque, où à gauche émerge une figure, Pierre de Vérone. L’Ange fait face à la vierge, et entre les deux, rien, le même rien que dans les toiles citées, un « rien » que Georges Didi-Huberman a appelé un « pan blanc », d’une luminosité qui a ému plus d’un commentateur.

« Il suffit d’ailleurs de quelques instants de plus dans la petite cellule pour ressentir combien le blanc frontal de l’Annonciation sait se métamorphoser en puissance obsidionale. Ce qui est en face devient tout alentour, et le blanc que contemplait le frère dominicain lui murmurait peut-être aussi : Je suis le lieu que tu habites — la cellule même —, je suis le lieu qui te contient, Ainsi te rends-tu présent au mystère de l’Annonciation, au-delà de te le représenter. Et l’enveloppe visuelle se rapprochait ainsi jusqu’à toucher le corps du regardant — puisque le blanc du mur et celui de la page sont en même temps le blanc de la robe dominicaine… Le blanc murmurait donc à son spectateur : Je suis la surface qui t’enveloppe et qui te touche, nuit et jour, je suis le lieu qui te revêt. Comment le dominicain contemplatif (à l’image de saint Pierre martyr dans l’image) pouvait-il récuser une telle impression, lui à qui l’on avait expliqué, au jour de sa prise d’habit, que son propre vêtement, don de la Vierge, symbolisait déjà par sa couleur la dialectique mystérieuse de l’Incarnation. » [2]

L’Annonciation de la cellule N°3 de Fra Angelico a cela notable qu’elle ne respecte pas les critères classiques de représentation du sujet, l’Esprit saint étant absent… si ce n’est dans ce vide, ce rien lumineux qui sépare l’ange de la Vierge. Ainsi, ce vide pictural semble porter témoignage de l’ineffable et de l’infigurable voix divine. Une absence qui se mue en présence. Ce blanc tangible, concret est bien figuratif, mais d’un genre de figuration différent. Ce n’est pas une coloration, ni un mur, mais la présentation silencieuse de l’irreprésentable, inscrite dans le mur de la cellule.

Aucune symbolique sacrée de ce genre chez Nathanaëlle Herbelin, bien évidemment, mais ces pans de blanc — et de bleu — recèlent la même présence pure, la même luminosité douce et lointaine semblant irradier du fond de la toile. Ils sont aussi l’expression d’un mystère, pas celui de l’incarnation et de l’irreprésentabilité du Père, celui, plus immanent, de la vue, de la beauté insondable et fugace du monde, qu’il s’agit de retranscrire (voire de réincarner ? auquel cas ces pans blancs n’en seraient que moins éloignés encore). Présence mystique du vide qui est tout sauf du vide. Des murs comme des manifestes de peinture.

Dans ces anamorphoses qui font ployer le monde et ces murs qui sondent le mystère du voir et du re-présenter, Nathanaëlle Herbelin ne figure pas tant le monde qu’elle ne le double. Sa peinture est pure réitération. Or, la duplication du réel constitue la structure fondamentale du discours métaphysique, de Platon, qui a construit en premier cette dichotomie entre le visible et le vrai, ne reléguant l’art qu’au statut de représentation illusoire, à nos jours. Pour la pensée métaphysique, le réel immédiat n’est admis et compris que comme il peut être envisagé comme l’expression d’un autre réel — recevant d’ailleurs sa signification de l’autre réel. Nathanaëlle Herbelin construit des espaces qui, s’ils tissent d’indéniables liens avec leur référent, semblent tout de même posséder une autonomie, un système qui leur est propre, une lumière qui viendrait de l’intérieur. Cette duplication toute métaphysique du réel, il s’agit de celle d’une peintre, du XXIe siècle. Ce n’est pas la trompeuse doublure, mais la joyeuse. Avec Nathanaëlle Herbelin, l’image métaphysique n’est plus quête d’un absolu que l’on trouverait ailleurs, mais du mystère, ici et maintenant, du monde et de ses images. Une peinture qui ne relève pas du dévoilement, mais de la jouissance.

Clément Thibault

[1] Giorgio de Chirico, cité par Charles Sala, « Peinture métaphysique », Encyclopædia Universalis.

[2] Georges Didi-Huberman, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Éditions de Minuit, coll. « critique », 1990, pp. 35-36.

Image à la Une : Nathanaëlle Herbelin, Les choses, Perec, 2017, 195 x 165 cm, huile sur toile.