Les racines poussent aussi dans le béton, Kader Attia au MAC/VAL

L’espace dans lequel on pénètre est sombre et tamisé, bien loin des grandes rétrospectives auxquelles nous a habitués un musée comme le Centre Pompidou. Ici pas de grandes baies vitrées, ni de parcours chronologique qui viendraient donner une vue d’ensemble de l’œuvre présenté et de ses évolutions. Les œuvres sont réparties dans des couloirs étroits, toutes disséminées dans une des cachettes de ce qui a tout l’air d’un labyrinthe. Physique autant que mental, ce labyrinthe abrite ce que l’artiste préfère désigner comme une « introspective ». À travers un parcours que la scénographie rend unique et imposé, Kader Attia dévoile un œuvre aussi autobiographique qu’engagé, dont les partis pris clairement assumés entendent répondre aux nombreuses formes de violences symbolique et sociale qu’il veut à la fois révéler et combattre.

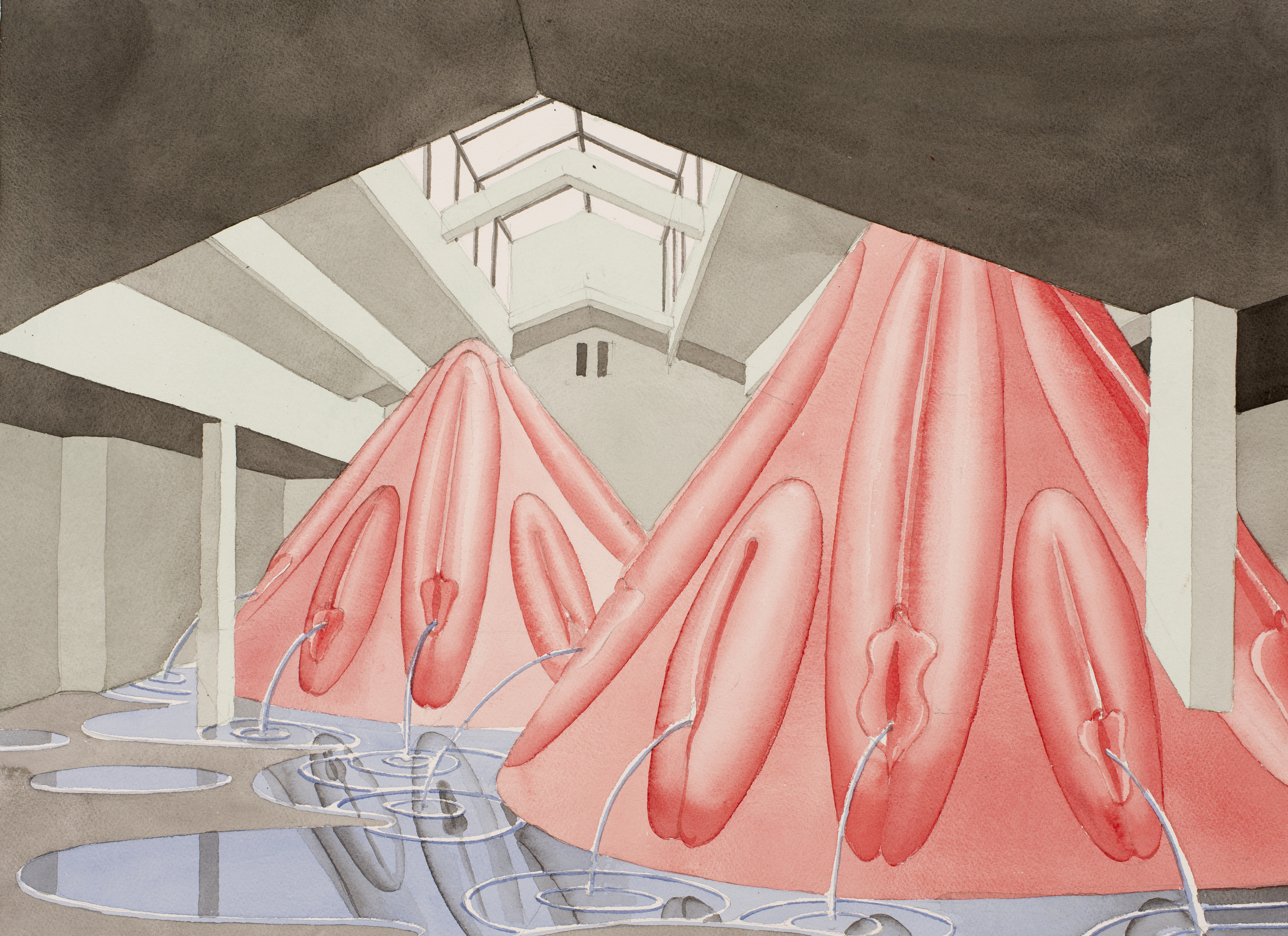

L’exposition réunit un ensemble d’œuvres choisies ou produites pour l’occasion, qu’il nous faut découvrir au fur et à mesure d’une avancée contrainte. Guidés par la lumière au bout de chaque couloir mais aussi par cette douce odeur d’anis qui se diffuse le long de tout le parcours, les spectateurs sont sous l’emprise d’une synesthésie complète. Habile, l’artiste séduit d’abord nos sens pour mieux nous diriger sur la voie qu’il a tracée pour nous.

Collages, peintures, coupures de presse de toutes époques et extraits de films français en noir et blanc sont agencés sur les murs de la première salle. Ce cabinet de curiosités est une introduction à l’introspection à laquelle nous convie Kader Attia.

Les images proposent le panorama d’une pensée à la fois intime, due à l’histoire personnelle de l’artiste franco-algérien, qui a grandi entre Garges-lès-Gonesse et Bab El Oued, et universelle, dont le tiraillement s’exprime visuellement dans les déchirures et les papiers collés. Les images sont ici extraites d’un journal ou d’une affiche annonçant l’exotisme vers lequel qui voudra pourra aller grâce à Air Algérie, là déchirées et recomposées pour donner à voir la troublante similitude entre la géométrie des barres d’immeubles fonctionnalistes qui ont essaimé dans le 93 et l’architecture de Ghardaïa, ce village aux portes du Sahara algérien qui a profondément marqué Le Corbusier. C’est tout un travail d’analyse, de recherche, de composition et de recomposition auquel s’est livré l’artiste, dans l’espoir de montrer et de convaincre des manipulations qui peuvent être faites des images. L’argumentaire se développe, insidieusement, au cours de la déambulation le long du couloir. Les images sont exhibées et démontées les unes après les autres, les unes à côté des autres. Elles finissent par démontrer que ces représentations entrées dans l’imaginaire collectif ne sont que pures constructions. Le cabinet de « curiosités » monté par Kader Attia rend étranges ces outils visuels d’un discours officiel imposé par la presse, la publicité, les fantasmes orientalistes d’une certaine culture dominante, par ces architectes d’un imaginaire collectif soumis encore aujourd’hui à des relents d’impérialisme mais aussi par des architectes de métier, ceux qui ont copié les leçons du Corbusier et dessiné les grands ensembles si caractéristiques de la banlieue parisienne. Ironie amère de ces « prisons à ciel ouvert », comme les désigne Kader Attia, qui trouvent leurs origines, elles aussi, par-delà la Méditerranée et qui aujourd’hui servent à contenir ceux-là mêmes qui ont aidé à les construire, le père de l’artiste par exemple. Ironie amère de cette architecture fonctionnaliste pensée par l’architecte à l’échelle de l’Homme moderne, pour assurer son confort et son intégration dans la ville, mais dont il suffit de sortir du MAC/VAL pour constater combien cette architecture utopiste a mal vieilli… On retrouve ainsi à deux pas du musée, avenue Jean Jaurès, la Tour que Kader Attia a filmée pour l’exposition : symbole tout à la fois des rêves d’harmonie et de modernité dont on l’avait voulue l’aboutissement, de l’appropriation qui a été faite de chacune de ses cellules par les heureux propriétaires d’un balcon, et, finalement, la désillusion dont elle est devenue l’emblème. L’exposition montre et mime, par sa scénographie même, le confinement auquel les populations des cités dortoirs et prisons sont soumises. Et la seule installation de cette salle de conclure la comparaison tant l’architecture de fer qui représente le squelette d’une barre d’immeubles type rappelle les barreaux d’une prison.

Le labyrinthe dans lequel nous pénétrons après avoir franchi ce « sas de déconstruction » impose lui aussi un parcours. L’artiste fait apparemment sienne la conception de l’angle droit développée par Le Corbusier, « outil nécessaire et suffisant pour agir puisqu’il sert à fixer l’espace avec une rigueur parfaite ». Mais, là où le parcours apparaît brut, fait de murs de constructions laissés sans revêtement, ponctué d’angles droits venus justement imposer la marche à suivre au spectateur, ses détours mettent à mal la rigueur et l’orthogonalité du tracé.

À mesure que la visite fait perdre toute conception globale de l’espace, que celui-ci se confine et happe le corps du spectateur, le corps-à-corps avec les œuvres se fait de plus en plus pressant. En elles, la pensée trouve un lieu dans lequel s’enraciner, depuis lequel se développer. Et d’un coup se déploie le rhizome dont semble vouloir nous faire prendre conscience l’artiste. Les sujets évoqués par les œuvres sont des déclinaisons d’une même logique de domination qui s’applique, inlassablement, toujours aussi insidieusement, à ces marges de la société que Kader Attia explore et dont il niche des représentations partout où ces angles droits ont voulu les contenir.

Ce sont sur les marges, face aux laissés-pour-compte du « vivre ensemble », que fait déboucher l’artiste, qu’il nous force à regarder, étape préliminaire et nécessaire pour espérer enfin pouvoir comprendre pourquoi, justement, ils sont partout ailleurs laissés à la périphérie.

Application du concept de « réparation » développé par l’artiste depuis plusieurs années, les œuvres exposées ici donnent à voir les blessures d’une société qui tente de les taire et de les cacher. Là, des troncs fendus récupérés dans les rues de Berlin-Est où aujourd’hui l’artiste habitent, exhibent fièrement les agrafes venues les réparer. Visibles, déjà rouillées, celles-ci empêchent la fente de se propager autant qu’elles la montrent. Pour guérir, encore faut-il reconnaître, et admettre, la blessure causée ou subie.

C’est le propos de Réfléchir la mémoire, vidéo présentée au Musée national d’Art moderne l’année où Kader Attia a reçu le prix Marcel Duchamp. À travers une série d’entretiens est montrée la manière dont s’effectue la réparation, individuelle ou collective, toujours lente et douloureuse, après le traumatisme et la perte, celle d’un membre, d’une famille ou d’un peuple. Victimes, psychanalyste, historien, tous témoignent de la difficulté d’accepter et de continuer. L’échange, magistral, est un récit et un enseignement, tous deux bouleversants.

Mais la réparation s’inscrit autant dans l’histoire que dans l’actualité la plus brûlante. Une vidéo récente propose, sur le même format d’une série d’entretiens, de revenir sur l’affaire Théo. Les témoignages s’engagent à poursuivre la réflexion menée depuis le début sur le corps. Manipulé, blessé, torturé, et dans ce cas précis violé, les personnes ici interrogées apportent un pan nouveau à la typologie dressée par l’artiste. Quelle place pour ce corps, jeune, noir, banlieusard, dans une société qui a si longtemps parlé de viol « présumé » ?

Quelle place pour ce corps dans la rue, quand il est celui d’un manifestant que l’on veut contenir par des panneaux anti-émeutes ? Kader Attia les fend de ses cailloux jetés sur les barreaux. Quelle place pour ce corps de transsexuel algérien, émigré en France, capturé par l’objectif de l’artiste il y a déjà une dizaine d’années ? Il nous attend et se montre, quasiment à échelle 1, dans les panneaux qu’a disposés l’artiste au détour d’un autre couloir.

Si les œuvres sont peu nombreuses, elles ont le mérite de montrer un tout cohérent et complémentaire, mais aussi d’offrir le temps, précieux, de s’y plonger complètement. L’introspection à laquelle se livre l’artiste engage la nôtre. « Les racines poussent aussi dans le béton » s’écrie-t-il, plantant à son tour ses graines là où on ne les attend pas, dans un monde de l’art apparemment dépolitisé et qui pourtant l’adoube. La reconnaissance que celui-ci accorde aujourd’hui à Kader Attia signifie-t-elle qu’il est prêt, lui aussi, à participer aux réparations collectives pour laquelle l’artiste milite et qu’il appelle de ses vœux ?

Horya Makhlouf

Les racines poussent aussi dans le béton, Kader Attia

À voir jusqu’au 16 septembre 2018 au MAC/VAL,

place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine

www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/les-racines-poussent-aussi-dans-le-beton/

Pour aller plus loin :

En ce moment, au Palais de Tokyo, Kader Attia et Jean-Jacques Lebel présentent des objets choisis et des travaux dans ce qu’ils appellent un « laboratoire transculturel » qui permet de poursuivre et compléter la visite de l’exposition vitryote.

L’un et l’autre, Kader Attia et Jean-Jacques Lebel

À voir jusqu’au 13 mai 2018 au Palais de Tokyo,

13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/lun-et-lautre

Le site de Kader Attia : www.kaderattia.de/

Toutes mes félicitations , chère Horya Makhlouf, votre commentaire est clair, convaincant, instructif. C’est de l’excellente critique d’art. Et un bel apport à la réflexion sur l’art de Kader Attia. Merci.