Amélie Scotta : morphogenèse et cybernétique, villes et forêts

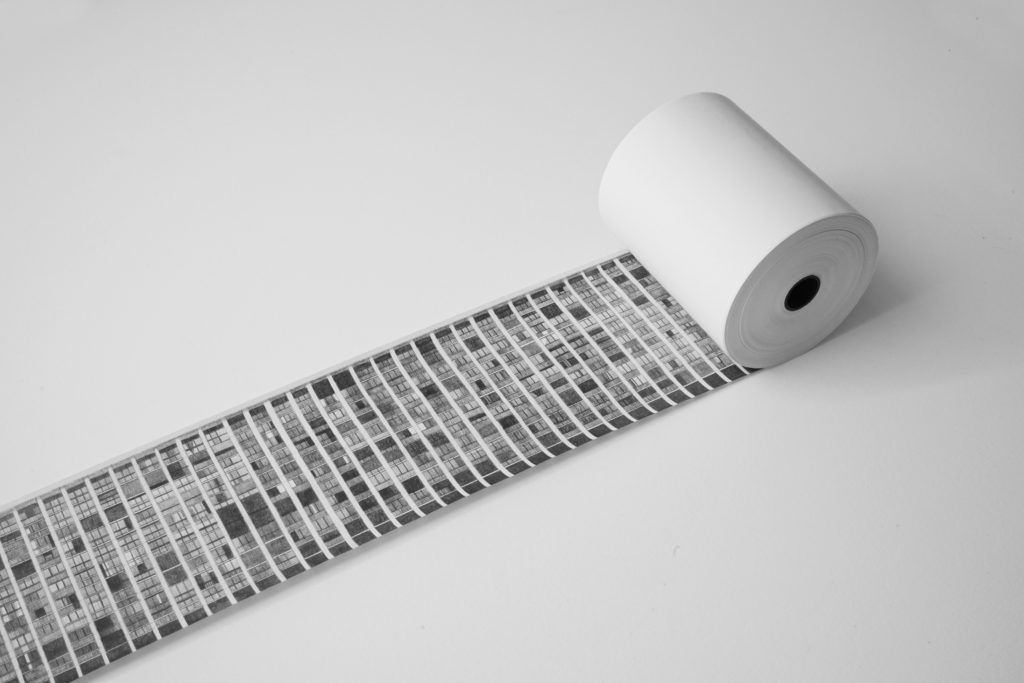

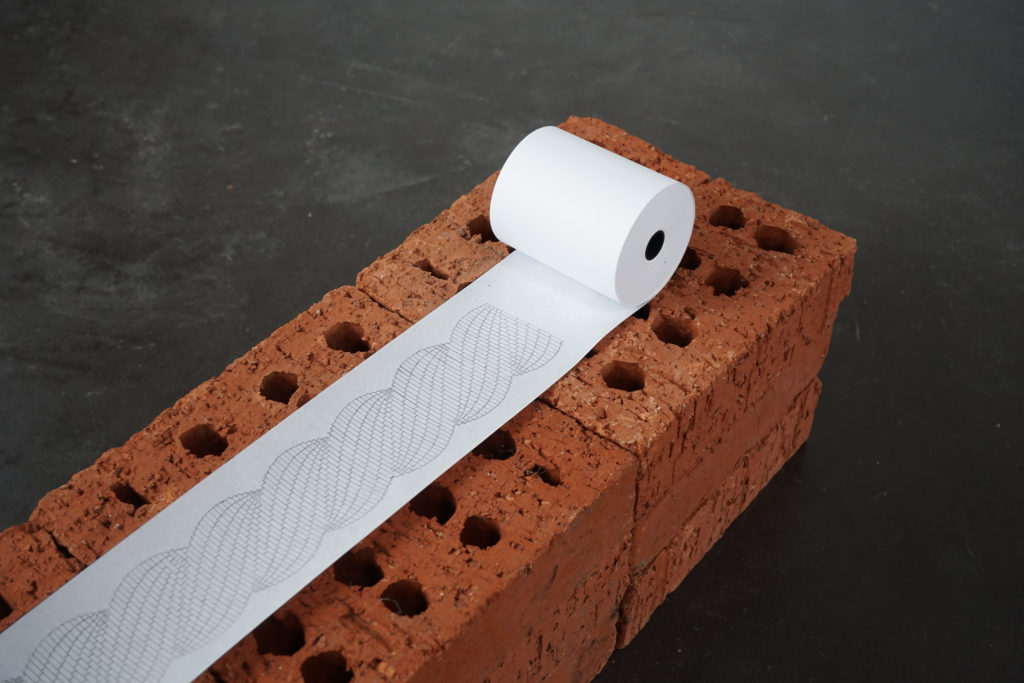

Parfois, dans la carrière d’un artiste, on observe des moments de rupture, des moments où ça change, même si c’est peut-être voir de la linéarité et de l’homogénéité là où elles n’existent pas. Comme si on passait à travers un seuil. Ce n’est pas que ça disparaît, puisque, à moins de tout brûler, l’héritage reste, mais il y a un passage. C’est signifiant ce « ça », on a envie de palabrer dessus quand on écrit. Or, c’est bien ce qu’il s’est passé, si on grossit le trait, avec Amélie Scotta. Après avoir représenté l’urbain et l’architecture, elle est partie dans la forêt, au bord de la mer, partout, tant que c’est hors de la ville. Le sujet a changé, mais les techniques, elles, sont restées : différentes techniques, toutes apparentées au règne du dessin, une variété dans le trait et les niveaux de gris. Il y a d’abord eu le tracé architectural au graphite sur papier, technique ancienne et longtemps prisée par Amélie Scotta, un dessin de décontextualisation qui extirpe la forme de son environnement, insiste sur ses volumes. Une transformation graphique et sculpturale des rejetons industriels du modernisme, des arcades du Lac de Ricardo Bofill, des buildings infinis, sans oublier quelques projets plus anciens, comme l’architecture panoptique de Bentham – projet de surveillance dont les analogies avec l’architecture industrielle moderne interrogent. Autant de dessins dans lesquels Amélie Scotta a saisi un paradoxe. Celui de la singulière beauté de leur répétition et du minimalisme de leur uniformité, et les affres de la standardisation et de la promiscuité, celui d’une architecture utopique, dans ses intentions et ses origines, dystopique dans son devenir, où le gris du carbone rappelle sans mal celui du béton. Ces derniers temps, Amélie Scotta a aussi appliqué cette technique à des motifs naturels, des arbres monumentaux et horizontaux, qui barrent les murs où ils sont accrochés. Des arbres ayant subi une chute, dont le tronc déchu suggère autre chose que lui-même, peut-être l’horizon, peut-être l’abdication. Il y a aussi le scalpel sur cartes à gratter, ne procédant par adjonction, mais par retrait de matière, qui a permis à Amélie Scotta, par petites touches, point par point, de retranscrire les infimes variations de la lumière, de construire des architectures lumineuses ayant pour sujet les pollutions visuelles de la ville, les panneaux publicitaires notamment, le contenu de leur message disparaissant derrière leur lumière virale. Dessiner le blanc par grattage sur le noir, comme la lumière a vaincu la nuit dans la ville (Les Monades). La technique de la craie (Veilleuse) nourrit les mêmes ambitions à travers des projets in situ de grande taille. L’emploi de bobines de papier thermique permet de déployer tout un éventail de motifs naturels et architecturaux sur l’un des fondements de notre société, le ticket de caisse (Scapes) : une mer houleuse, les stries de branches, les « mille fenêtres » de Meudon-la-forêt de Fernand Pouillon, les balcons de Benidorm, etc. Des bobines, comme pour étirer les motifs, se plonger dans leur infinité potentielle, s’abîmer dans leur répétition.

On aurait tôt fait de gloser sur ce passage de la ville à la campagne, sur ce retour d’exode rural dans la carrière d’une artiste qui semble épouser celui du monde. Avec l’électricité, avec les Internets, la centralisation ne fait plus sens, nous sommes partout, partout. Mais je crois qu’il y a plus dans tout ça, notamment les réseaux de correspondances se tissant entre la construction et l’architecture d’une part, et la croissance et la morphogenèse d’autre part. La morphogenèse est l’ensemble des lois déterminant la forme et la structure des tissus, des organes et des organismes. Par extension, on l’applique à d’autres domaines, comme la croissance de villes. « Morphogenèse », étymologiquement, c’est la formation de la forme, une belle tautologie, qui appuie à la fois sur le processus et son produit. La science est ancienne, les Grecs s’y intéressaient déjà, mais elle connaît un regain d’intérêt au XXe siècle, avec des auteurs comme Alan Turing ou Peter Stevens. Comme la colonne des temples imitait le tronc de l’arbre, et le naos une sorte de clairière, comme certains pilastres dessinés par Gaudí pour la Sagrada Familia décomposaient le mouvement de la chute d’une feuille, comme le dôme géodésique de Richard Buckminster Fuller imitait certaines concrétions virales, le biomimétisme traverse l’histoire de l’architecture.

Au niveau macroscopique, les villes connectées entre elles dans la nuit dessinent des réseaux s’apparentant à des synapses, des artères ou des branches d’arbres (Veilleuse), et d’ailleurs Marshall McLuhan (Understanding Media, 1964) considérait la ville et ses réseaux électriques comme l’extériorisation des systèmes nerveux humains. L’inverse, la vision verticale depuis la rue, offre des canopées urbaines (Ciel) qui se découpent avec délicatesse dans le ciel. Mais, au-delà de ces quelques analogies formelles, des correspondances plus profondes existent. Une parenté qui s’enracine dans la formation des formes, dans la morphogenèse. Les éléments de la nature, comme les constructions de l’architecture, s’érigent à partir de systèmes, programmes, dont on peut saisir certaines analogies, comme la réplication de cellules/modules qui semble pouvoir continuer sans fin, la variation infime et infinie du même. Programmes conférant harmonie et beauté à ce qui s’apparente, à première vue, à une profusion. Comme l’interprète comprend au fur et à mesure la partition qu’il ou elle joue, les raisons des choix du compositeur, l’esprit insufflé dans la pièce, il y a dans le dessin d’Amélie Scotta, et son alternance entre l’architecture et les motifs de la nature, comme la possibilité d’entrer dans le code qui a régi la croissance des formes dessinées, gravées ou soufflées, que seule la répétition permet. Des mille fenêtres, des stries d’un arbre ou de la houle on ne voit la fin, mais on entre dans la structure. C’est là ce que les Anglais ont nommé « pattern » , à la fois motif et modèle. Ces correspondances, qui ne sont pas immédiates, sinon cachées, sont le fruit d’une intelligence de la main, d’une sagesse des formes, d’une réflexion par le faire.

« So then always that knowledge is worthiest, which is charged with least multiplicity; … that which considereth the simple forms or differences of things, which are few in number, and the degrees and coordinations whereof make all this variety. »

Francis Bacon, 1844.

Sans humains généralement, mais avec leurs habitats au sens large, les dessins d’Amélie Scotta déclinent ce, qu’avides de distinguer la nature de nos cultures, nous pourrions manquer, oublier. C’est évident, architecture et morphogenèse sont soumises aux lois fondamentales de la matière et de ses transformations, aux lois de l’espace et du temps : la gravité, les effets d’échelles, la pesanteur et l’équilibre, etc. ; l’une des plus fascinantes étant que la nature comme l’architecture sont limitées par des concrétions hexagonales, pas de polygone de sept, huit ou plus de côtés, ni dans l’une ni dans l’autre. Même si les grands projets urbains des années 1960-1970, ceux qui intéressent Amélie Scotta, ont perdu la philosophie originelle du modernisme, ils en ont gardé le programme, le code. Il faut dire que les architectes modernes, à travers le refus de l’ornement extérieur – absurde biomimétisme – au profit de volumes purs se sont concentrés sur l’essentiel, la standardisation de la forme et la réplication des mécanismes naturels à travers une tentative de réconcilier industrialisme, société et nature. Comme le soulignait Alain Roger dans son Court Traité du paysage (1997), le rôle de l’artiste comme de l’architecte n’est pas de copier la nature, mais bien de faire naître des « modèles », qui permettent de l’imiter, de la modeler, voire de l’améliorer. Le Corbusier tentait de réaliser une vaste synthèse de la machine, de la géométrie et de la nature, Charlotte Perriand appelait ses studios des « cellules » et s’inspirait des processus de réplication de la nature, Franck Lloyd Wright offrait avec la Fallingwater House l’un des manifestes du design organique tout comme le Bauhaus renouvelait la discipline en affirmant une méthodologie générale fondée sur les lois naturelles et celles de l’esprit humain. Les nouveaux moyens techniques et l’industrialisation, qui ont coupé l’architecture moderne de ses origines utopiques de symbiose avec l’environnement, ont mis au service de la standardisation et de la simplification ce lien consubstantiel avec l’harmonie de la nature. Malgré sa violence, la relation mimétique aux principes de la morphogenèse est demeurée, sorte de loi fondamentale de la croissance, de code qui s’affirme dans un contexte qu’est le sien, naturel ou social, et qui régit sa forme finale – dans la nature, suivant la viscosité, la densité, l’élasticité ou la résistance des matériaux et des milieux, chez l’humain à travers la science, le capital… Dans les « cinq points d’une architecture nouvelle » du Corbusier, architecture et morphogenèse se répondent, le plan libre et l’ossature en acier distinguent le tronc des ramifications de l’immeuble, et permettent une croissance, comme les plantes, par l’intérieur puis rayonnante, toit-terrasse et fenêtre bandeau maximisant l’exposition au soleil, etc. Comme l’eau coule par le chemin le plus simple, comme le cercle est une forme naturelle si répandue parce qu’elle implique l’équilibre des énergies, comme l’angle droit est la forme humaine par excellence – hormis chez certains minéraux – parce que sa réplication n’en est que plus simple, l’architecture et la morphogenèse répondent au même principe de simplicité, d’efficience.

Tout cela rompt avec les vieilles binarités, et on aime bien ça dans l’art, à croire que c’est dans l’esprit du temps depuis un moment déjà. Penser l’humain et l’environnement, la distinction permettant l’exploitation, de même qu’on pense la nature et la culture. La prise de conscience d’une union qui doit laisser place à la symbiose. Au lieu d’essayer de façonner la nature à notre image, de vouloir à tout prix la dominer, nous pouvons adopter un comportement plus humble, grâce à une observation et une étude constructives des éléments naturels. Le neurobiologiste Henri Laborit, dans son essai L’Hhomme et la ville (1971) construisait un système confrontant l’humain, l’être biologique, et son environnement, l’écosystème urbain. Il voyait ainsi entre la ville et la nature des correspondances toutes cybernétiques (des systèmes complexes régis par des nécessités énergétiques et informationnelles au maintien d’une structure). Il voyait ainsi la ville comme une sécrétion ou une membrane. Sans la confondre avec l’organisme – il énonçait clairement la non-correspondance des lois biologiques et sociologiques –, il en faisait, comme des colonies cellulaires, l’histoire de communautés aux formations et relations nouvelles, et mettait le technocratisme face à des paradoxes et des enjeux qui n’ont pas changé depuis les années 1970 : la nécessité de modifier nos comportements pour aborder une nouvelle organisation cellulaire de notre société, le tout pour ne pas succomber aux périls se dressant devant nous, l’un écologique, l’autre d’une société à l’organisation capitaliste fondée sur la croissance, l’exploitation et le gaspillage des ressources naturelles et la création d’exclusions. Il y a donc dans l’évolution de travail d’Amélie Scotta quelque chose de fondamental qui se joue, je crois. Un nouvel axe qui, plutôt qu’ouvrir servilement une nouvelle série dans son travail, approfondit, structure et complexifie ce qui a déjà été fait, tout cela rappelant la relation symbiotique entre l’architecture (l’humain) et son environnement au sens large, une relation de réciprocité, alors que la discipline vit une nouvelle révolution de son rapport à la nature, avec le développement des cités végétales, les systèmes d’archiborescences, l’énergie de biosynthèse, etc.

https://ameliescotta.com